2015年07月24日

Made in USAのスリング

ミリタリー小物って奥が深いですよね。使いやすさと丈夫さを兼ね備えているのが絶対条件で、さらにコストやルックスの要素が絡んできますから。

いわゆる名品というやつは確かに手にとってみると納得させられてしまう説得力があります。

最近好んで使っているLCT製のAK102にスリングを購入しました。

これまではアーマーに取り付けてある1点スリングで運用していたのですが、暑いので軽装装備に切り替えていまして、単体で使えるスリングが必要になりました。

次世代416に使っている3点スリング(確か東京マルイ製)は、フロント側をQDに交換しているのとリヤをストックに固定してあるので簡単に使いまわすことができません。そこでAK用に選んだのが、Cetacea tactical gear社の「Snap Dragon Three Point Sling」でした。

Cetacea Tactical(セタシア・タクティカル)といえばランヤードが有名ですが、スリングやK−9ユニット用のハーネスなんかもリリースしています。今回のスナップドラゴン3点スリングは、ウィンドウショッピングをしていて半ば偶然に出会ったもの。

選んだ理由は、3点スリングの重要なギミックであるアンロック機構がよく考えられていること、使われている部材がしっかりしていること、そして拡張性が高いことです。

まず、アンロック機構について。

例えばマルイのタクティカルスリングは、ジョイントをロックしているのはファステックバックルで、これを手で挟んでアンロックします。これ自体は確実性のあるしっかりとした機構なのですが、操作性という部分では難があり、どうしても時間がかかります。

スナップドラゴンでは、ITW Nexus社のドラゴンバックルと呼ばれるバックルを採用。これはメス側のバックルにくくられたコードを引くことでロックがフリーになる機構で、手元を探ることなく素早く確実にアンロックできるもの。コードをそのまま手前に引けば自然と1点スタイルに移行できるので、マルイ式よりもアクションが少なくスピーディです。

そして使われている素材について。

多様されているバックルはすべてITW Nexusのミリタリースペックで、マルチカムももちろん本物。「Made in USA」というのも嬉しいところ。

スリングなんて1000円代から手に入るものに7000円近い価格を支払うことに抵抗がないわけではないですが、作りの良さと機能性を考えれば、本国での定価も50ドルくらいなので妥当かなと。

そして拡張性の高さも嬉しいポイントです。

スリングのフックは、前側がHKフックで後ろ側が固定ストック用のリングタイプになっているのですが、それぞれがサイドリリースバックルで本体につながっており簡単に仕様変更をすることができるようになっています。

メーカーの商品ラインアップにもQDや単純なストラップやリングが縫いこまれたものなど色々なオプションが用意されているのですが、日本では手軽に手に入らないのが残念です。

ゲームで使ってみた感想としては、ストラップの幅や硬さが適切で快適さと使いやすさがバランスされていると思いました。とくに3点から1点への変更はスムーズでストレスがありません。ランヤードほどメジャーなアイテムではありませんが、Cetacea Tacticalのスリングなかなかの逸品だと思います。

いわゆる名品というやつは確かに手にとってみると納得させられてしまう説得力があります。

最近好んで使っているLCT製のAK102にスリングを購入しました。

これまではアーマーに取り付けてある1点スリングで運用していたのですが、暑いので軽装装備に切り替えていまして、単体で使えるスリングが必要になりました。

次世代416に使っている3点スリング(確か東京マルイ製)は、フロント側をQDに交換しているのとリヤをストックに固定してあるので簡単に使いまわすことができません。そこでAK用に選んだのが、Cetacea tactical gear社の「Snap Dragon Three Point Sling」でした。

Cetacea Tactical(セタシア・タクティカル)といえばランヤードが有名ですが、スリングやK−9ユニット用のハーネスなんかもリリースしています。今回のスナップドラゴン3点スリングは、ウィンドウショッピングをしていて半ば偶然に出会ったもの。

選んだ理由は、3点スリングの重要なギミックであるアンロック機構がよく考えられていること、使われている部材がしっかりしていること、そして拡張性が高いことです。

まず、アンロック機構について。

例えばマルイのタクティカルスリングは、ジョイントをロックしているのはファステックバックルで、これを手で挟んでアンロックします。これ自体は確実性のあるしっかりとした機構なのですが、操作性という部分では難があり、どうしても時間がかかります。

スナップドラゴンでは、ITW Nexus社のドラゴンバックルと呼ばれるバックルを採用。これはメス側のバックルにくくられたコードを引くことでロックがフリーになる機構で、手元を探ることなく素早く確実にアンロックできるもの。コードをそのまま手前に引けば自然と1点スタイルに移行できるので、マルイ式よりもアクションが少なくスピーディです。

そして使われている素材について。

多様されているバックルはすべてITW Nexusのミリタリースペックで、マルチカムももちろん本物。「Made in USA」というのも嬉しいところ。

スリングなんて1000円代から手に入るものに7000円近い価格を支払うことに抵抗がないわけではないですが、作りの良さと機能性を考えれば、本国での定価も50ドルくらいなので妥当かなと。

そして拡張性の高さも嬉しいポイントです。

スリングのフックは、前側がHKフックで後ろ側が固定ストック用のリングタイプになっているのですが、それぞれがサイドリリースバックルで本体につながっており簡単に仕様変更をすることができるようになっています。

メーカーの商品ラインアップにもQDや単純なストラップやリングが縫いこまれたものなど色々なオプションが用意されているのですが、日本では手軽に手に入らないのが残念です。

ゲームで使ってみた感想としては、ストラップの幅や硬さが適切で快適さと使いやすさがバランスされていると思いました。とくに3点から1点への変更はスムーズでストレスがありません。ランヤードほどメジャーなアイテムではありませんが、Cetacea Tacticalのスリングなかなかの逸品だと思います。

Posted by くっぱちゃん at

14:31

│Comments(2)

2015年07月20日

熱中症を甘くて見てはいけませんね

先週に引き続き日曜日にゲームに参加してきました。

どちらも同じような気温だったのですが、色々と違いがあったので自分メモも含めて残しておくことにします。

まず先週、森林フィールドの貸切ゲームにお呼ばれしました。参加者は5〜6チームで総勢50名強というところ。

暑いし汗もかきましたが、1日通して休まずにゲームに参加。13ゲームくらいできたでしょうか。

あまりダメージがなかったのは、やはり森林による木陰によるものでしょうね。

服装は長袖のコンシャツとトラウザーで、頭にはアフガンストールを巻きつけていました。

そして昨日。市街地フィールドのこちらも貸切ゲーム。参加者も約50名とほぼ同じですね。

こちらはセーフティは屋根付きで扇風機もたくさんあったのですが、フィールドは炎天下。

とにかく暑い。1ゲーム目から汗が吹き出て、数ゲームで軽い頭痛がしてきました。熱中症の初期症状です。

そこで、用意していたアクエリアスをがぶ飲みして休憩しました。

このときの服装は、半袖ポロシャツにコンバットパンツ、ヘッドギアはキャップ。

まず半袖がよくない。普段から日焼けには慣れていますが、露出しているところから明らかに体力を奪われている感覚があります。

早々に仲間から腕につけるスリーブを譲ってもらいました。これは大正解。風に当たると汗が蒸発して涼しくなりました。

非常に効果的だったのが、仲間が差し入れしてくれた氷袋。

これを後頭部や脇の下、足の付け根に押し当てて身体を冷やすと、飲み物だけのときよりも早く頭痛から回復します。

そしてなにより無理をせずに休息を入れることですね。4ゲームに1度ほど休憩を入れながら夕方までゲームに参加し、最後は2ゲームを残して早上がりしました。

普段はとにかくたくさんゲームをしたい性分ですが、帰りの運転もありますからね。楽しいうちに引き上げるのも判断かなと。

そうそう、仲間のひとりが熱中症の症状に気がつかず、帰りの車中で気分が悪くなったそうです。自覚症状がない場合でも、水分と塩分、冷却に休息はセットで取りましょう。

とにかく、喉のかわき、頭痛、手足のしびれなど異変を感じたら、ゲーム中でもすぐに休憩に入ったほうがいいと思います。

判断力が鈍っているなと感じたり、普段しないようなミスをするようになったら熱中症を疑いましょう。

それから、やはり日向よりも日陰のほうがダメージは明確に少ないです。次回参加するとしたら森林にすると思います。

ちなみに、帰宅後に家族と近場の温泉施設に出かけたのですが、翌日の疲れが違いますね! 温泉最高!

関東も梅雨明けが宣言されていよいよ夏本番、みなさんぜひ熱中症対策はしっかりとしてゲームを楽しんでください。

どちらも同じような気温だったのですが、色々と違いがあったので自分メモも含めて残しておくことにします。

まず先週、森林フィールドの貸切ゲームにお呼ばれしました。参加者は5〜6チームで総勢50名強というところ。

暑いし汗もかきましたが、1日通して休まずにゲームに参加。13ゲームくらいできたでしょうか。

あまりダメージがなかったのは、やはり森林による木陰によるものでしょうね。

服装は長袖のコンシャツとトラウザーで、頭にはアフガンストールを巻きつけていました。

そして昨日。市街地フィールドのこちらも貸切ゲーム。参加者も約50名とほぼ同じですね。

こちらはセーフティは屋根付きで扇風機もたくさんあったのですが、フィールドは炎天下。

とにかく暑い。1ゲーム目から汗が吹き出て、数ゲームで軽い頭痛がしてきました。熱中症の初期症状です。

そこで、用意していたアクエリアスをがぶ飲みして休憩しました。

このときの服装は、半袖ポロシャツにコンバットパンツ、ヘッドギアはキャップ。

まず半袖がよくない。普段から日焼けには慣れていますが、露出しているところから明らかに体力を奪われている感覚があります。

早々に仲間から腕につけるスリーブを譲ってもらいました。これは大正解。風に当たると汗が蒸発して涼しくなりました。

非常に効果的だったのが、仲間が差し入れしてくれた氷袋。

これを後頭部や脇の下、足の付け根に押し当てて身体を冷やすと、飲み物だけのときよりも早く頭痛から回復します。

そしてなにより無理をせずに休息を入れることですね。4ゲームに1度ほど休憩を入れながら夕方までゲームに参加し、最後は2ゲームを残して早上がりしました。

普段はとにかくたくさんゲームをしたい性分ですが、帰りの運転もありますからね。楽しいうちに引き上げるのも判断かなと。

そうそう、仲間のひとりが熱中症の症状に気がつかず、帰りの車中で気分が悪くなったそうです。自覚症状がない場合でも、水分と塩分、冷却に休息はセットで取りましょう。

とにかく、喉のかわき、頭痛、手足のしびれなど異変を感じたら、ゲーム中でもすぐに休憩に入ったほうがいいと思います。

判断力が鈍っているなと感じたり、普段しないようなミスをするようになったら熱中症を疑いましょう。

それから、やはり日向よりも日陰のほうがダメージは明確に少ないです。次回参加するとしたら森林にすると思います。

ちなみに、帰宅後に家族と近場の温泉施設に出かけたのですが、翌日の疲れが違いますね! 温泉最高!

関東も梅雨明けが宣言されていよいよ夏本番、みなさんぜひ熱中症対策はしっかりとしてゲームを楽しんでください。

Posted by くっぱちゃん at

20:11

│Comments(0)

2015年07月16日

マガジンの簡単お手入れ

朝ちょっと早く目が覚めたので歯磨き気分でマガジンの掃除をしました。

腰周りにマガジンホルダーを装着しているのですが、匍匐することもあって汚れるんですよね。

この間のゲームで弾上がりが悪いことがあってチェックしたら、汚れが弾にまでついていました。

肝心なときに撃てないのは論外ですし、そんな弾じゃろくに当たりません。

ハイキャパ5.1のマガジンは分解が簡単。通常分解であれば、No.1のドライバーとマガジンバンパーをロックしているパーツを押し込むための細長い棒があれば十分です。

作業前にまずガスを抜きます。

マガジンバンパーは、ロックしているパーツを棒で押しながらスライドさせると外れます。するとマガジンの底にシャフトのプラスネジが見えるのでドライバーで外しましょう。これでマガジンのボトム部分が外れ、フォロアーとスプリングもフリーになります。

バルブレンチがあればバルブ類も分解できますし、ピンポンチを使えばリップ部分も分解できますが、必要以上にバラすこともないので今回はそのまま清掃することにしました。

BB弾の収納されるルートを綿棒とウエスを使って掃除。ここでケミカルを使って潤滑性を上げるのもいいと思いますが、きっちり拭き取らないと弾に余計なケミカルが付いてしまうので注意が必要ですね。

せっかく分解したので、ガス漏れ防止のおまじないとしてパッキン部分にはマルイの高粘度グリスを塗布しておきます。

3本クリーニングしても15分程度の作業でした。これで気分良く週末のゲームに参加ですそうです!

腰周りにマガジンホルダーを装着しているのですが、匍匐することもあって汚れるんですよね。

この間のゲームで弾上がりが悪いことがあってチェックしたら、汚れが弾にまでついていました。

肝心なときに撃てないのは論外ですし、そんな弾じゃろくに当たりません。

ハイキャパ5.1のマガジンは分解が簡単。通常分解であれば、No.1のドライバーとマガジンバンパーをロックしているパーツを押し込むための細長い棒があれば十分です。

作業前にまずガスを抜きます。

マガジンバンパーは、ロックしているパーツを棒で押しながらスライドさせると外れます。するとマガジンの底にシャフトのプラスネジが見えるのでドライバーで外しましょう。これでマガジンのボトム部分が外れ、フォロアーとスプリングもフリーになります。

バルブレンチがあればバルブ類も分解できますし、ピンポンチを使えばリップ部分も分解できますが、必要以上にバラすこともないので今回はそのまま清掃することにしました。

BB弾の収納されるルートを綿棒とウエスを使って掃除。ここでケミカルを使って潤滑性を上げるのもいいと思いますが、きっちり拭き取らないと弾に余計なケミカルが付いてしまうので注意が必要ですね。

せっかく分解したので、ガス漏れ防止のおまじないとしてパッキン部分にはマルイの高粘度グリスを塗布しておきます。

3本クリーニングしても15分程度の作業でした。これで気分良く週末のゲームに参加ですそうです!

Posted by くっぱちゃん at

12:01

│Comments(0)

2015年07月11日

高性能FET MERF3.2 レビュー

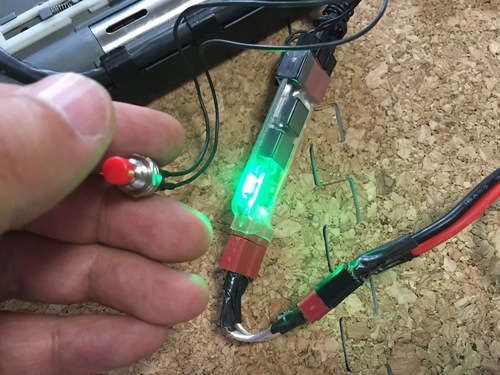

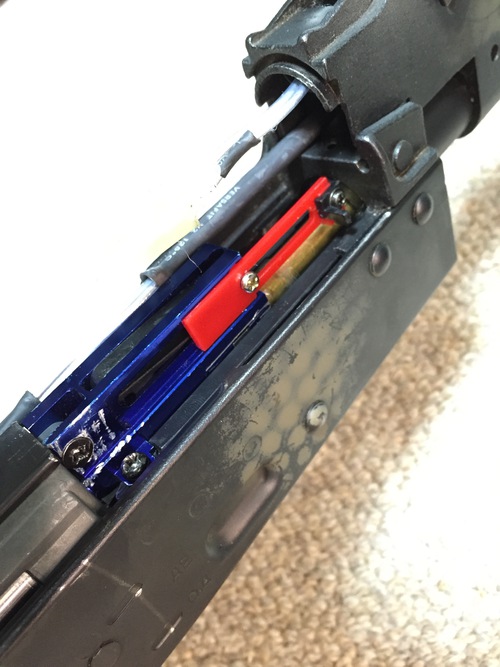

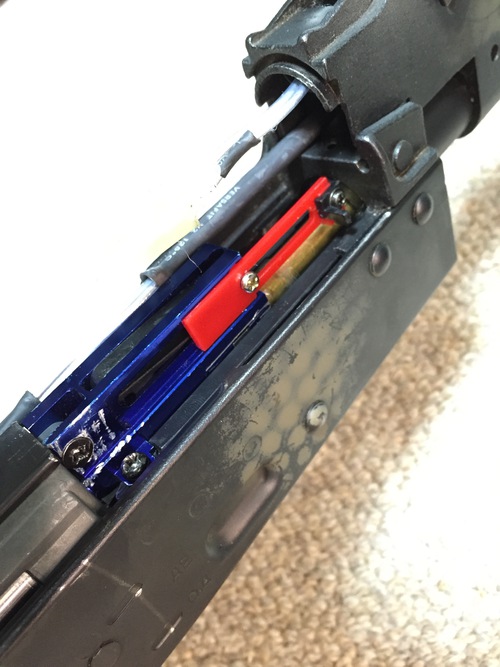

LCT製AK102に導入した高性能FETであるMERF3.2についてまとめてみました。

いやー、電子制御がエアソフトにもたらす恩恵は大きいですね。

MERF3.2について簡単に説明すると、スイッチを保護するFETにさまざまな電子的な機能を備えた電子制御デバイスです。これまでスイッチを介してモーターに流れていた電流をバイパスさせコントロールすることで、色々な機能を実現しています。

主な特徴をまとめてみました。

保護機能

・トリガースイッチの保護

・バッテリー保護機能

・ショート回避機能

・高温保護機能

電子制御による機能

・アクティブブレーキ機能

・バーストコントロール機能

・サイクルコントロール機能

・スマートトリガー

・オペレーションモード変更

・プログラム機能

注目していたのが「スマートトリガー」。これは、セミオートのレスポンスを高め、なおかつフルオートでは「サイクルコントロール機能」で設定したサイクルでの発射を可能とするもの。

つまり、セミオートはハイレスポンスでありながら、フルオートでは実銃に合わせたローサイクル……といった使い方ができるわけです。ノーマルマガジン使用時などで装弾数が少ないときや、息の長い牽制射撃をしたいときなど、本来のサイクルよりもローサイクルに調整したいときにも便利ですよね。もちろん、本来のサイクルよりハイレートにすることはできません。

また、「オペレーションモード変更」によって、セミ・フルだけでなく、セミ・バースト、バースト・フルといった発射モードも実現できるので、フルオートは使わない派はもちろんのこと、M16A4のようなバーストの銃をモデルアップするのにも役立ちそうです。

サイクルにまつわる他の機能としては、「バーストコントロール機能」も用意されています。その名のとおりワントリガーあたり何発発射するかをコントロールする機能です(秒間7発~31発のエアソフトに対応)。発射時間の長さによって1トリガーあたりの発射弾数をコントロールする仕組みなので(96ms~472ms)、一般的な3バーストはもちろん、AN-94のような2バーストも実現できますし、6バーストなどといった、フルオート射撃と指切り射撃との中間的な発射数も実現できます。

これは、自動的に射撃がカットされるバーストとサイクルコントロールを使い分けることで、さまざまな性格のエアソフトをセッティングすることができるということですね。プレイスタイルに合わせた独自の設定を見つけるのは楽しいかもしれません。

なお、これらのモード切り替えや設定は、MERF3.2本体のLEDを見ながらトリガーによっても変更できるので、フルオート可能なゲームではバースト・フルオートで参加し、セミオート戦ではセミを復活させるといった使い方も実戦的ですよね。こういった柔軟性は従来のメカチューンにはなかったものです。

取り付けてみてわかったことは、配線がよく考えられていて取り付け・設置が楽だということ。また、電動効率にすぐれるTコネクターが付属しているので、MERF3.2の導入をきっかけにミニコネクターからTコネクターへと交換してしまうのもいいと思います。

これは仕方のないことですが、本体のサイズがそれなりにあるので、配線作業を行う前にシミュレーションを重ねて無理のない設置場所を見つける必要があります。今回はトップカバーのなかにバッテリーといっしょに入れています。

設定も説明書を見ればわかりやすいですし、確認もLEDが光るので容易。プッシュボタンが付属するので、トリガーでの設定に不安があるひとでも安心です。

使用してみた感想としては、セミオート時の作動感が気持ちよくなりました。

どういうことかというと、トリガーを引いてからBB弾が発射されるまでのラグが少なく感じられるのと、発射後のオーバーランが発生せずにメカがしっかりと止まるので、動きにメリハリがあるのです。

発射までの時間はピストンを後退保持するタイプの電子制御には敵いませんが、「スマートトリガー機能」によってピストン引き始めの電圧が高められているため、7.4Vのリポバッテリーでも11Vのような立ち上がりの良さを感じます。

ただし、負荷という面ではノーマルよりかかっているはずですので、モーターやギア類の寿命についてはトレードオフと考えないといけないと思います。しかし、この辺りは今後の経過を見てみないとコメントできません。

競合する電子制御アイテムと比較をすると、

Good

・初期投資が少ない(実勢価格約9000円)のに機能的にはほぼ同等

・インストールが簡単(破損するリスクが少ない)

・運用が楽(ピストンの解放作業がいらない)

Bad

・ピストン後退保持機能やリアルカウントモードがない

・設置スペースが必要

といったところでしょうか。

個人的には選択肢として大いにアリだと思います。とくにVer.3用の電子制御アイテムとしては、ライバルの約半額で導入でき、メカボックスを開けることなく取り付けできるという強みがあります。

スイッチを保護アイテムという従来のFETから一歩も二歩も進んだデバイスとして、このような電子制御アイテムが今後も登場することを期待しています。

いやー、電子制御がエアソフトにもたらす恩恵は大きいですね。

MERF3.2について簡単に説明すると、スイッチを保護するFETにさまざまな電子的な機能を備えた電子制御デバイスです。これまでスイッチを介してモーターに流れていた電流をバイパスさせコントロールすることで、色々な機能を実現しています。

主な特徴をまとめてみました。

保護機能

・トリガースイッチの保護

・バッテリー保護機能

・ショート回避機能

・高温保護機能

電子制御による機能

・アクティブブレーキ機能

・バーストコントロール機能

・サイクルコントロール機能

・スマートトリガー

・オペレーションモード変更

・プログラム機能

注目していたのが「スマートトリガー」。これは、セミオートのレスポンスを高め、なおかつフルオートでは「サイクルコントロール機能」で設定したサイクルでの発射を可能とするもの。

つまり、セミオートはハイレスポンスでありながら、フルオートでは実銃に合わせたローサイクル……といった使い方ができるわけです。ノーマルマガジン使用時などで装弾数が少ないときや、息の長い牽制射撃をしたいときなど、本来のサイクルよりもローサイクルに調整したいときにも便利ですよね。もちろん、本来のサイクルよりハイレートにすることはできません。

また、「オペレーションモード変更」によって、セミ・フルだけでなく、セミ・バースト、バースト・フルといった発射モードも実現できるので、フルオートは使わない派はもちろんのこと、M16A4のようなバーストの銃をモデルアップするのにも役立ちそうです。

サイクルにまつわる他の機能としては、「バーストコントロール機能」も用意されています。その名のとおりワントリガーあたり何発発射するかをコントロールする機能です(秒間7発~31発のエアソフトに対応)。発射時間の長さによって1トリガーあたりの発射弾数をコントロールする仕組みなので(96ms~472ms)、一般的な3バーストはもちろん、AN-94のような2バーストも実現できますし、6バーストなどといった、フルオート射撃と指切り射撃との中間的な発射数も実現できます。

これは、自動的に射撃がカットされるバーストとサイクルコントロールを使い分けることで、さまざまな性格のエアソフトをセッティングすることができるということですね。プレイスタイルに合わせた独自の設定を見つけるのは楽しいかもしれません。

なお、これらのモード切り替えや設定は、MERF3.2本体のLEDを見ながらトリガーによっても変更できるので、フルオート可能なゲームではバースト・フルオートで参加し、セミオート戦ではセミを復活させるといった使い方も実戦的ですよね。こういった柔軟性は従来のメカチューンにはなかったものです。

取り付けてみてわかったことは、配線がよく考えられていて取り付け・設置が楽だということ。また、電動効率にすぐれるTコネクターが付属しているので、MERF3.2の導入をきっかけにミニコネクターからTコネクターへと交換してしまうのもいいと思います。

これは仕方のないことですが、本体のサイズがそれなりにあるので、配線作業を行う前にシミュレーションを重ねて無理のない設置場所を見つける必要があります。今回はトップカバーのなかにバッテリーといっしょに入れています。

設定も説明書を見ればわかりやすいですし、確認もLEDが光るので容易。プッシュボタンが付属するので、トリガーでの設定に不安があるひとでも安心です。

使用してみた感想としては、セミオート時の作動感が気持ちよくなりました。

どういうことかというと、トリガーを引いてからBB弾が発射されるまでのラグが少なく感じられるのと、発射後のオーバーランが発生せずにメカがしっかりと止まるので、動きにメリハリがあるのです。

発射までの時間はピストンを後退保持するタイプの電子制御には敵いませんが、「スマートトリガー機能」によってピストン引き始めの電圧が高められているため、7.4Vのリポバッテリーでも11Vのような立ち上がりの良さを感じます。

ただし、負荷という面ではノーマルよりかかっているはずですので、モーターやギア類の寿命についてはトレードオフと考えないといけないと思います。しかし、この辺りは今後の経過を見てみないとコメントできません。

競合する電子制御アイテムと比較をすると、

Good

・初期投資が少ない(実勢価格約9000円)のに機能的にはほぼ同等

・インストールが簡単(破損するリスクが少ない)

・運用が楽(ピストンの解放作業がいらない)

Bad

・ピストン後退保持機能やリアルカウントモードがない

・設置スペースが必要

といったところでしょうか。

個人的には選択肢として大いにアリだと思います。とくにVer.3用の電子制御アイテムとしては、ライバルの約半額で導入でき、メカボックスを開けることなく取り付けできるという強みがあります。

スイッチを保護アイテムという従来のFETから一歩も二歩も進んだデバイスとして、このような電子制御アイテムが今後も登場することを期待しています。

Posted by くっぱちゃん at

21:12

│Comments(0)

2015年07月04日

内部カスタムの仕上にひと工夫

長々と手をかけていたLCT製AKのカスタムもいよいよ大詰め。

完成度を上げるためのちょっとしたTIPSです。

先日参加したゲームで使ったところ飛距離、精度ともに合格点だったので、基本的な仕様はフィックスとし、最終的な仕上げに入ることにしました。

まず、メカボックスを分解して部品をすべて洗浄。各部のあたりをチェックしました。

せっかく全バラにしたので、作動部には磨きを入れてスムーズ化を図ります。グリスの具合から部品同士のあたり具合を想像し、よりストレスのないように。

そして、テストで気になっていたピニオンギアのノイズ対策を行います。

モーターの位置調整ではノイズが消えないので、ピニオンギアとベベルギアは交換。

ピニオンはライラクスのハードピニオンギアで、ベベルギアと逆転防止ラッチはマルイの次世代用です。次世代ベベルギアを選ぶ理由は、ギアの精度が高く、なおかつラッチの枚数が10枚と多いため。スタンダード用よりも逆転時間が短くなります。ただし、セットで逆転防止ラッチも交換する必要があります。

ギアを交換したのでシム調整もやり直し。すべてのギアのシムをチェックし、必要とあれば調整します。これでメカボックスは完成!

なお、スイッチを確認したところ接点グリースがかなり汚れていました。ほとんどセミオートでの運用なので、やはりなんらかの保護は必要ですね。スイッチの予備部品はいくつかありますが、ゲーム中に調子が悪くなるのも嫌なので。

今回導入したのはGATE製のFET。MERF3.2というモデルです。

スイッチの保護だけならSBDでも十分かと思いますが、最近の高機能FETにはメカチューンでは実現できないことまで可能にしてくれますからね。その興味もあって導入しました。

MERF3.2の詳しいインプレッションはまた別に用意しようと考えています。

さくさくっと配線を行い、組み上げて試射を行います。

初速の最大値はG&Gバイオ0.25gで83m/s。サイクルは秒20発とかなり上がりました。

以前は16.6発だったのが20発なので、3発以上のアップです。FETの効果もあるでしょうが、同時にピストンリングを交換したので、それの影響もあるでしょうね。

ただ、ちょっと以前よりも初速がばらつくのが気になっています。これはピストンリングの影響かもしれません。経過観察してダメなら元に戻そうと思ってます。

で、仕上がりですが、セミオートで空撃ちした短い動画を撮ってみました。

https://www.youtube.com/watch?v=oFBf7mJ3Fsc

ピストンを後方で保持するタイプとはまた違う、メカが素早くピシッと動いている感じが伝わるでしょうか。

これにてLCT AKの自家カスタムもひと段落。せっかく仕上げたんだからゲームでばりばり使わないと!

早く梅雨が終わってほしいな。

完成度を上げるためのちょっとしたTIPSです。

先日参加したゲームで使ったところ飛距離、精度ともに合格点だったので、基本的な仕様はフィックスとし、最終的な仕上げに入ることにしました。

まず、メカボックスを分解して部品をすべて洗浄。各部のあたりをチェックしました。

せっかく全バラにしたので、作動部には磨きを入れてスムーズ化を図ります。グリスの具合から部品同士のあたり具合を想像し、よりストレスのないように。

そして、テストで気になっていたピニオンギアのノイズ対策を行います。

モーターの位置調整ではノイズが消えないので、ピニオンギアとベベルギアは交換。

ピニオンはライラクスのハードピニオンギアで、ベベルギアと逆転防止ラッチはマルイの次世代用です。次世代ベベルギアを選ぶ理由は、ギアの精度が高く、なおかつラッチの枚数が10枚と多いため。スタンダード用よりも逆転時間が短くなります。ただし、セットで逆転防止ラッチも交換する必要があります。

ギアを交換したのでシム調整もやり直し。すべてのギアのシムをチェックし、必要とあれば調整します。これでメカボックスは完成!

なお、スイッチを確認したところ接点グリースがかなり汚れていました。ほとんどセミオートでの運用なので、やはりなんらかの保護は必要ですね。スイッチの予備部品はいくつかありますが、ゲーム中に調子が悪くなるのも嫌なので。

今回導入したのはGATE製のFET。MERF3.2というモデルです。

スイッチの保護だけならSBDでも十分かと思いますが、最近の高機能FETにはメカチューンでは実現できないことまで可能にしてくれますからね。その興味もあって導入しました。

MERF3.2の詳しいインプレッションはまた別に用意しようと考えています。

さくさくっと配線を行い、組み上げて試射を行います。

初速の最大値はG&Gバイオ0.25gで83m/s。サイクルは秒20発とかなり上がりました。

以前は16.6発だったのが20発なので、3発以上のアップです。FETの効果もあるでしょうが、同時にピストンリングを交換したので、それの影響もあるでしょうね。

ただ、ちょっと以前よりも初速がばらつくのが気になっています。これはピストンリングの影響かもしれません。経過観察してダメなら元に戻そうと思ってます。

で、仕上がりですが、セミオートで空撃ちした短い動画を撮ってみました。

https://www.youtube.com/watch?v=oFBf7mJ3Fsc

ピストンを後方で保持するタイプとはまた違う、メカが素早くピシッと動いている感じが伝わるでしょうか。

これにてLCT AKの自家カスタムもひと段落。せっかく仕上げたんだからゲームでばりばり使わないと!

早く梅雨が終わってほしいな。

2015年06月30日

初心に帰ろう

『つもり違い十カ条』ってあるじゃないですか。

「高いつもりで 低いのが 教養」……みたいなやつ。銭湯の壁とか湯飲みとかに書いてありますよね。

つくづく身につまされるなぁと。

いや、先週末にゲームにでかけてきたのですが、知識技術ともに我が身を振り返りました。出来てるつもりが出来てないんですよね〜。色々と。

というわけで、初心に帰ろうと買い物をしてきました。オヤジが何かを始めるには、モチベーションになるものが必要なんですよ。

買ったのはマルイのニュー銀ダンエアガンRF。G26のツートンカラーモデルです。

自宅で練習するのにガスブロや電動ハンドガンだと威力が高すぎるし、なによりうるさい。上達する前に家を追い出されてしまいます。

かといって狙ったところに飛ばないようでは練習にならない。エアコキだと撃つごとにコッキングが必要なので、やりたいと思ってるメニューに向いてないんですよね。

まだ空撃ちしかしていませんが、いい感じですねー。構造上トリガーは重いけど、ちゃんとグリップすればきちんと撃てる感じです。練習とはいえ、ちゃんと弾が出て当たった方が気持ちいい。

パッチンパッチン、楽しいなぁこれ。

これで上達したら安い投資だと思いませんか?

「高いつもりで 低いのが 教養」……みたいなやつ。銭湯の壁とか湯飲みとかに書いてありますよね。

つくづく身につまされるなぁと。

いや、先週末にゲームにでかけてきたのですが、知識技術ともに我が身を振り返りました。出来てるつもりが出来てないんですよね〜。色々と。

というわけで、初心に帰ろうと買い物をしてきました。オヤジが何かを始めるには、モチベーションになるものが必要なんですよ。

買ったのはマルイのニュー銀ダンエアガンRF。G26のツートンカラーモデルです。

自宅で練習するのにガスブロや電動ハンドガンだと威力が高すぎるし、なによりうるさい。上達する前に家を追い出されてしまいます。

かといって狙ったところに飛ばないようでは練習にならない。エアコキだと撃つごとにコッキングが必要なので、やりたいと思ってるメニューに向いてないんですよね。

まだ空撃ちしかしていませんが、いい感じですねー。構造上トリガーは重いけど、ちゃんとグリップすればきちんと撃てる感じです。練習とはいえ、ちゃんと弾が出て当たった方が気持ちいい。

パッチンパッチン、楽しいなぁこれ。

これで上達したら安い投資だと思いませんか?

Posted by くっぱちゃん at

10:03

│Comments(0)

2015年06月27日

ようやく抜けられた、かな?

自分でエアソフトの中身をいじるというのは、その結果だけでなく、過程を楽しむ道程でもあります。

そして、設計に込められた意図やノウハウに触れるチャンスでもある。

いやー面白い。

ショップカスタムのLCT製AK102を再調整する今回の作業には、部品とノウハウの不足から、ずいぶんと時間がかかってしまいました。でも、試行錯誤しただけエアソフトについての理解が深まった、いまはそう感じています。

やってる時は「またやり直しかよ〜」って凹んでますけどね(笑)

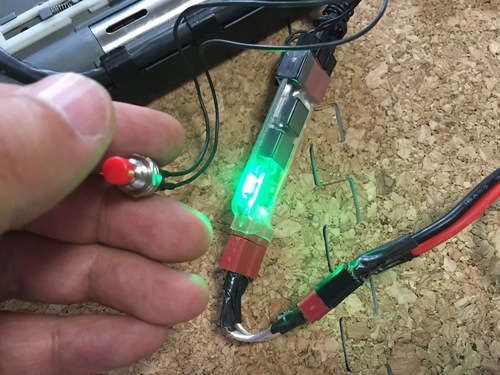

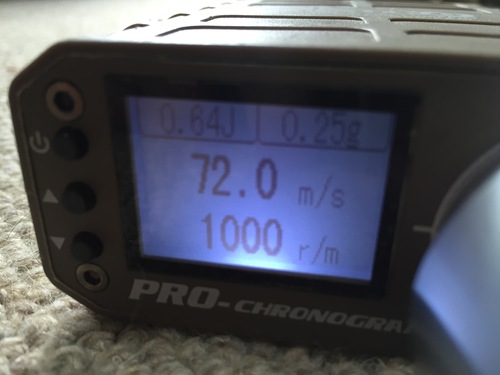

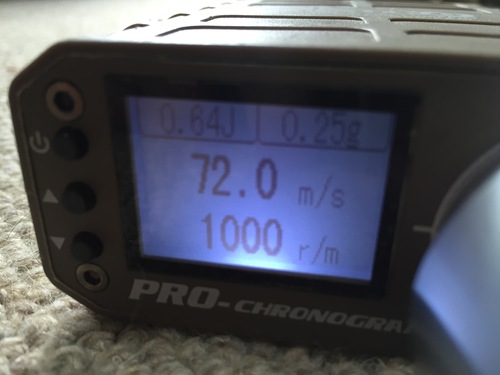

ここまでの調整では、インナーバレル、スプリング、ピストン容量などのバランスが整ったことにより、最高初速は0.85J(ギャロップ0.25g弾にて83m/s)とほぼねらいどおりの初速を出せたものの、ホップを適正位置までかけて計測すると、0.64Jまで大幅に初速が低下することが発覚しました。

そこで今回は、初速の最高値はそのままに、できるかぎり適正ホップでの初速値を高くキープすることを目標にします。

ホップによって初速が大きく落ちるということは、ピストンが圧縮された空気を押しきれていないのではないかと予測しました。

というのも、前回の調整(スプリング交換、スプリングガイドのベアリングをなくした)でスプリングがピストンを押す力が弱まっているからです。加えて、ピストンヘッドを重量タイプから軽量タイプへと交換したことも関係がありそうです。

そこでまずはピストンヘッドをヘビータイプに戻してみることに。ピストン重量は36gとなりました。

すると、メカボだけの試射でも、以前に比べてかなり暴れるようになり、ついにはノズルがタペットプレートから外れてしまいます。弱いスプリングと重いピストンとの相性が悪い印象です。

そこで今度はピストンヘッド側だけにベアリングを追加しました。重さを測ると26gでした。

組み上げて初速(エネルギー)を測ると、最大値は0.85J(ギャロップ0.25g弾にて83m/s)と変わらないまま、適正ホップでもセミオートで0.77J(78.8m/s)、フルオートでも0.78J(79.0m/s)で秒間16.6発といい塩梅。さらに初速のブレも1m/sほどとほとんどありません。

試射をすると、とくに伸びもしない代わりに上下左右のブレも少ないという好みの弾道に仕上がっていました。ちなみにホップまわりはシステマパッキンとノーマル押しゴムにSCPの組み合わせです。長かけホップは銃の傾きに敏感なので、ドットサイトを乗せて前線で戦うエアソフトには不向きかなーと個人的には思っています。

もうこれでゴールでいいよね。はいゴールしました。ゴール!

2015年06月25日

迷宮でさまよう

まだまだ迷ってます、初速調整という名のラビリンスで。

自分のなかでなぜか盛り上がっているAK熱、そこでお蔵入りになっていた某ショップカスタムのLCT製AK102をここのところ再調整しています。ところが、なかなかどうして初速を安定させることができません。

初速を落としてバランスを取るべく手持ちのパーツであれこれやっていたのですが、これがまた難しい。結局、バレルとスプリングを新しく購入し、さらにセクターギアも1枚カット、なんとか法定内には収まったものの、0.9Jを超えることがあるのでまたやり直すことにしました。

363mmのBCブライトバレル、加速シリンダー、セクターギア1枚カットの組み合わせはそのままに、スプリングをアングス0.9J SサイズからMサイズに交換。さらに、ピストン周辺部品の変更で微修正を試みます。ピストンとスプリングガイドに組み込んでいたベアリングをオミット、さらにピストンヘッドを軽いものに交換しました。

これで初速は0.8J程度に落ち着きました。コンディションの変化も考えると、これくらいマージンがあったほうが安心です。

初速調整が決まったので、仕上げに本体のガタ取り調整を行いました。

インナーバレルの芯出しとブレ止め(銃口側とチャンバー結合部)、メカボとフレームの合い、折りたたみストックのガタ取りといったところです。全体の剛性感を上げるとともに、発射時の共振による悪影響をできるだけ排除します。

LCTのAKは構造的にガッチリしていますが、それでも詰める要素は残っていますね。これをやると手に持った時の感触まで変わるので気持ちがいいです。

これで完成したと思いましたよ。

ところが! 試射を行うと、ホップを適正付近までかけると0.65Jほどと初速がかなり落ちるではありませんか。うがー。

初速自体は安定しているし、飛距離も40m程度で弾道も素直。かなり軽快な作動感で、フルオートでも綺麗にBB弾が連なって飛んでいきます。結構な手間をかけてようやくフツーのエアソフトになったなぁ。

ホップ調整位置を見ると、半分もレバーを動かさない位置で適正ホップとなっています。試射は0.25gで行ったので、もしかしたら0.2gだと相性がいいのかもしれません。

もうこれでよしとしたいところなんですが、プライベーターの強みは手間賃がかからないということ。もうひとふんばりしてみることにします。

自分のなかでなぜか盛り上がっているAK熱、そこでお蔵入りになっていた某ショップカスタムのLCT製AK102をここのところ再調整しています。ところが、なかなかどうして初速を安定させることができません。

初速を落としてバランスを取るべく手持ちのパーツであれこれやっていたのですが、これがまた難しい。結局、バレルとスプリングを新しく購入し、さらにセクターギアも1枚カット、なんとか法定内には収まったものの、0.9Jを超えることがあるのでまたやり直すことにしました。

363mmのBCブライトバレル、加速シリンダー、セクターギア1枚カットの組み合わせはそのままに、スプリングをアングス0.9J SサイズからMサイズに交換。さらに、ピストン周辺部品の変更で微修正を試みます。ピストンとスプリングガイドに組み込んでいたベアリングをオミット、さらにピストンヘッドを軽いものに交換しました。

これで初速は0.8J程度に落ち着きました。コンディションの変化も考えると、これくらいマージンがあったほうが安心です。

初速調整が決まったので、仕上げに本体のガタ取り調整を行いました。

インナーバレルの芯出しとブレ止め(銃口側とチャンバー結合部)、メカボとフレームの合い、折りたたみストックのガタ取りといったところです。全体の剛性感を上げるとともに、発射時の共振による悪影響をできるだけ排除します。

LCTのAKは構造的にガッチリしていますが、それでも詰める要素は残っていますね。これをやると手に持った時の感触まで変わるので気持ちがいいです。

これで完成したと思いましたよ。

ところが! 試射を行うと、ホップを適正付近までかけると0.65Jほどと初速がかなり落ちるではありませんか。うがー。

初速自体は安定しているし、飛距離も40m程度で弾道も素直。かなり軽快な作動感で、フルオートでも綺麗にBB弾が連なって飛んでいきます。結構な手間をかけてようやくフツーのエアソフトになったなぁ。

ホップ調整位置を見ると、半分もレバーを動かさない位置で適正ホップとなっています。試射は0.25gで行ったので、もしかしたら0.2gだと相性がいいのかもしれません。

もうこれでよしとしたいところなんですが、プライベーターの強みは手間賃がかからないということ。もうひとふんばりしてみることにします。

2015年06月22日

初速調整というラビリンス

初速調整って一度ハマるとなかなか抜け出せないですよね。

先日からちょこちょこ直しているLCTのTK102NVですが、ねらった初速に落とし込めていません。

理由は簡単、部品のバリエーション不足で、「たしかスプリングはXXのがあったはず……あー、あれはG36Cに使ってるわ」みたいな感じ。素直に新品で買い揃えればいいのだけど、1000円、2000円と積み重なるとこれも馬鹿にできない負担ですよ。ランチのグレードを落とすにも限界があるというものです。

とはいえ、手元に残っているインナーバレルは短いものばかりで、どうしても強いスプリングとの組み合わせになるので燃費もよくない。仕方がないので、インナーバレルの新品を購入することにしました。

選んだのはライラクスのBCブライトバレル。TK102NVのノーマルサイズである365mmに近い363mmサイズを購入。

素材は真鍮で、ホップ窓などとくに変わったことをしていないところが気に入りました。なによりも、税込3000円ほどというコストパフォーマンスのよさが魅力です。

本来ならスプリングも新しく用意したかったのですが、買い物に出かけた近所のお店には、ほしい強さが売ってません。案の定、手持ちにあるPDI100%だと、0.25gで初速70m/sと寂しい結果に。

しかし、残る手持ちはアングス0.9JサイズS。そのままでは使えません。

仕方がないのでセクターギアの引き側をカットして初速を落とす作戦に出ました。

ところが、AKに使っているギアがSHSなので硬い硬い! 部屋に甲高い音が響き渡ります。リューターの歯を踊らせないように気をつけているので時間がかかってしまい、ついには妻から苦情が来てしまいました。安全策をとって二枚カットしたかったのですが、一枚で諦めます。もう写真なって撮っている精神的余裕はありません(笑)

さて、肝心の初速ですが、0.25gで86-87m/sと法定内に収まったものの、これではギリギリ過ぎてゲームには使えません。やっぱりもう一枚カットしたかった!

でも、妻を敵に回すよりランチをシンプルにした方がきっと平和的な解決になるはず。またスプリングを探してきましょうかね。

先日からちょこちょこ直しているLCTのTK102NVですが、ねらった初速に落とし込めていません。

理由は簡単、部品のバリエーション不足で、「たしかスプリングはXXのがあったはず……あー、あれはG36Cに使ってるわ」みたいな感じ。素直に新品で買い揃えればいいのだけど、1000円、2000円と積み重なるとこれも馬鹿にできない負担ですよ。ランチのグレードを落とすにも限界があるというものです。

とはいえ、手元に残っているインナーバレルは短いものばかりで、どうしても強いスプリングとの組み合わせになるので燃費もよくない。仕方がないので、インナーバレルの新品を購入することにしました。

選んだのはライラクスのBCブライトバレル。TK102NVのノーマルサイズである365mmに近い363mmサイズを購入。

素材は真鍮で、ホップ窓などとくに変わったことをしていないところが気に入りました。なによりも、税込3000円ほどというコストパフォーマンスのよさが魅力です。

本来ならスプリングも新しく用意したかったのですが、買い物に出かけた近所のお店には、ほしい強さが売ってません。案の定、手持ちにあるPDI100%だと、0.25gで初速70m/sと寂しい結果に。

しかし、残る手持ちはアングス0.9JサイズS。そのままでは使えません。

仕方がないのでセクターギアの引き側をカットして初速を落とす作戦に出ました。

ところが、AKに使っているギアがSHSなので硬い硬い! 部屋に甲高い音が響き渡ります。リューターの歯を踊らせないように気をつけているので時間がかかってしまい、ついには妻から苦情が来てしまいました。安全策をとって二枚カットしたかったのですが、一枚で諦めます。もう写真なって撮っている精神的余裕はありません(笑)

さて、肝心の初速ですが、0.25gで86-87m/sと法定内に収まったものの、これではギリギリ過ぎてゲームには使えません。やっぱりもう一枚カットしたかった!

でも、妻を敵に回すよりランチをシンプルにした方がきっと平和的な解決になるはず。またスプリングを探してきましょうかね。

2015年06月19日

ショップカスタムをやり直した理由

AKって不思議な魅力がありますよね。

ここのところH&Kばかり使っていたら、またムラムラとAK欲が復活してきました。

我が家にあるAKはLCTのTK102NVというモデル。5.56mmのカービンモデルで、ゴツさと線の細さというか繊細さの合わさった雰囲気が気に入っています。

購入以来これまで、私のエアソフトへの理解を深める教材として貢献してくれました。現在ある程度の作業が自分で出来るようになったのは、まさにこいつのおかげです。

ここのところ不動状態で放置されていたのですが、ラインアップが落ち着いてきたので、とりあえず使えるようにしたいと作業を進めています。

友人が先日海外の射撃場でAK47を撃ってきまして、その動画をみて刺激を受けたというのもありますね。やっぱりAKはカッコいい!

作業内容は主に某ショップによるカスタムのやり直し、デチューンというか普通にする作業です。

ちょっとこちらが想像していたものと違ったのと、初速が高すぎたのを抑えるためです。

メカボは分解して洗浄、シム調整、スプリング交換、FETを他に移植するにあたって配線引き直し。

チャンバーまわりもオーソドックスなパーツに戻しています。また、このモデルはアウターバレルに対してインナーバレルが短いと、バレルのセンターが曖昧になって弾がハイダーに当たることもあるので、しっかりとセンター出しとブレ止めをしてあります。

お金をかけてカスタムをお願いしたのにやり直すことにしたのは、某ショップによるカスタムでは、飛距離はそこそこのびていましたが、弾の飛びにキレというかビシッとした筋が感じられなかったからです。

ふわっと浴びせるような弾を50〜60m飛ばすなら、シャキッと飛んでスッと落ちる弾道で40mの方が好みだというのが最近わかりました。

そのようになっているといいのですが。

ここのところH&Kばかり使っていたら、またムラムラとAK欲が復活してきました。

我が家にあるAKはLCTのTK102NVというモデル。5.56mmのカービンモデルで、ゴツさと線の細さというか繊細さの合わさった雰囲気が気に入っています。

購入以来これまで、私のエアソフトへの理解を深める教材として貢献してくれました。現在ある程度の作業が自分で出来るようになったのは、まさにこいつのおかげです。

ここのところ不動状態で放置されていたのですが、ラインアップが落ち着いてきたので、とりあえず使えるようにしたいと作業を進めています。

友人が先日海外の射撃場でAK47を撃ってきまして、その動画をみて刺激を受けたというのもありますね。やっぱりAKはカッコいい!

作業内容は主に某ショップによるカスタムのやり直し、デチューンというか普通にする作業です。

ちょっとこちらが想像していたものと違ったのと、初速が高すぎたのを抑えるためです。

メカボは分解して洗浄、シム調整、スプリング交換、FETを他に移植するにあたって配線引き直し。

チャンバーまわりもオーソドックスなパーツに戻しています。また、このモデルはアウターバレルに対してインナーバレルが短いと、バレルのセンターが曖昧になって弾がハイダーに当たることもあるので、しっかりとセンター出しとブレ止めをしてあります。

お金をかけてカスタムをお願いしたのにやり直すことにしたのは、某ショップによるカスタムでは、飛距離はそこそこのびていましたが、弾の飛びにキレというかビシッとした筋が感じられなかったからです。

ふわっと浴びせるような弾を50〜60m飛ばすなら、シャキッと飛んでスッと落ちる弾道で40mの方が好みだというのが最近わかりました。

そのようになっているといいのですが。