2014年10月04日

光学諤々 その9-2

エアソフトに乗せる光学サイトについてレビュー。

VORTEX VIPER PST 1-4x24

実銃用ミドルクラスのショートスコープとして人気のあるVORTEX VIPER PST。

前回はその概略を伝えたが、今回はいよいよ性能のレビュー……といきたいが、

その前に、取り付けの際に行ったちょっとした工夫についてお伝えする。

まず、マウントへの取り付け。

ホップシステムを搭載する現代エアソフトでは、銃を傾けて発射すると弾道も曲がってしまうため、スコープはきっちりと水平を取る必要がある。

そこで準備したのが、銃を固定する万力と水準器。

水準器として選んだのは、HAKUBAのストラップ付カメラレベラー。

これは1000円程度という手軽さの割に、建築現場で使用される水準器と同等の精度というところと、ストラップの便利さが気に入った。

まずは下準備として万力でエアガンを固定、水準器で銃の水平をしっかりと取る。

続いてマウントにスコープを取付けるのだが、今回使うマウントは、マウントリングが上下ではなく左右タイプなので、先にスコープを仮止めした状態で銃にマウントを装着する。

そして水準器をエレベーション・ノブの上に乗せ、スコープを回転させることで水平を調整。

あとはスコープリングのネジを対角線上に締めていく。

ほかにも、重りをつけた糸をつり下げて、

そのラインにレティクルを合わせるやり方などもあるそうだ。

これであとはゼロインを取るだけ。

でもその前に、被弾対策も施しておこう。

用意したのは、BUTLER CREEKのFlip Open Scope Cover。

これを前後に装着するのだが、対物側にひと工夫する。

使うのはHAKUBAのレンズガード+MC(30mm)。

本来はカメラ用で、キズや汚れからレンズを守るもの。

これを分解してレンズだけを取り外す。

あとはレンズをスコープカバーにはめて、スコープに装着すれば完成だ。

これならば、もしもBB弾が直撃してもフィルターが犠牲となってくれるし、

ポリカーボネートなどよりも透過率が高い(98.5%)ので、

スコープの性能をスポイルしないのもポイント。

1500円ほどで購入できるものなので保険としてオススメだ。

次回はいよいよ、フィールドでの使い勝手などをレビューする。

VORTEX VIPER PST 1-4x24

実銃用ミドルクラスのショートスコープとして人気のあるVORTEX VIPER PST。

前回はその概略を伝えたが、今回はいよいよ性能のレビュー……といきたいが、

その前に、取り付けの際に行ったちょっとした工夫についてお伝えする。

まず、マウントへの取り付け。

ホップシステムを搭載する現代エアソフトでは、銃を傾けて発射すると弾道も曲がってしまうため、スコープはきっちりと水平を取る必要がある。

そこで準備したのが、銃を固定する万力と水準器。

水準器として選んだのは、HAKUBAのストラップ付カメラレベラー。

これは1000円程度という手軽さの割に、建築現場で使用される水準器と同等の精度というところと、ストラップの便利さが気に入った。

まずは下準備として万力でエアガンを固定、水準器で銃の水平をしっかりと取る。

続いてマウントにスコープを取付けるのだが、今回使うマウントは、マウントリングが上下ではなく左右タイプなので、先にスコープを仮止めした状態で銃にマウントを装着する。

そして水準器をエレベーション・ノブの上に乗せ、スコープを回転させることで水平を調整。

あとはスコープリングのネジを対角線上に締めていく。

ほかにも、重りをつけた糸をつり下げて、

そのラインにレティクルを合わせるやり方などもあるそうだ。

これであとはゼロインを取るだけ。

でもその前に、被弾対策も施しておこう。

用意したのは、BUTLER CREEKのFlip Open Scope Cover。

これを前後に装着するのだが、対物側にひと工夫する。

使うのはHAKUBAのレンズガード+MC(30mm)。

本来はカメラ用で、キズや汚れからレンズを守るもの。

これを分解してレンズだけを取り外す。

あとはレンズをスコープカバーにはめて、スコープに装着すれば完成だ。

これならば、もしもBB弾が直撃してもフィルターが犠牲となってくれるし、

ポリカーボネートなどよりも透過率が高い(98.5%)ので、

スコープの性能をスポイルしないのもポイント。

1500円ほどで購入できるものなので保険としてオススメだ。

次回はいよいよ、フィールドでの使い勝手などをレビューする。

2014年10月03日

光学諤々 その9-1

エアソフトに乗せる光学サイトについてレビュー。

Vortex VIPER PST 1-4x24

低倍率ではダットのように使え、ズームすれば狙撃にも対応するショートスコープは、

サバゲーで使いやすく、なおかつ実銃の世界でも最近流行しているということで気になっていたアイテム。

このジャンルはざっくりと4つのセグメントに分かれている。

1:エアソフト用 1万〜2万円

2:実銃対応エントリー 2万〜5万円

3:実銃対応ミドル 6万〜15万円

4:実銃対応ハイクラス 15万円〜

「1」は、東京マルイ イルミネーテッドショートズームスコープやNOVEL ARMS TAC ONE 12424IRがメジャーどころ。

「2」は、NOVEL ARMSのSURE HIT 1422 IR HIDE7 CQBやBushnell AR Optics 1-4x 24mm Throw Down PCL。

「3」は価格帯が広い分選択肢も豊富で、今回購入したVortex VIPER PST 1-4x24もここに入る。

ほかにはLeupold VX R Patorol 1.25-4X20mm (30mm)やTrijicon AccuPoint TR24が有名。

「4」は割愛。NightForceとかLeupoldの上位モデルとかいろいろ。

もともと「3」をねらっていたわけではなかったのだけど、色々と検討しているうちに

Vortex VIPER PST 1-4x24のコストパフォーマンスのよさに惹かれしまったという。

エアソフト用途に、コストパフォーマンスという言葉が正しいのかは難しいところだけど。

付属品一覧。「Team VORTEX」のステッカーにちょっとほっこり。

Vortex VIPER PST 1-4x24のキャッチフレーズは、「$600で$1000級の性能」。

もともとVortex Optics自体が既存のメーカーに対してコスパのよさで勝負しているところがあって、

高品質な部品をつかいながらも、組み立てをアジア圏で行うことで低コストを実現。

それでいながら品質管理は米国で行うことで、クオリティをキープしているのだとか。

倍率は1-4倍で、対物側24mm、チューブサイズは30mm。

ボディは6061-T6アルミで、もちろん防水・防曇・対衝撃。

気になるアイレリーフは約10cmと優秀だ。

レティクルはミリラジアン。メーカーサイトから転載。

ユニークなところとしては、エレベーションノブとズームリングのゼロ位置に

集光ファイバーが埋め込まれていること。これは位置を瞬時に認識するための仕掛け。

また、イルミネーションダイヤルは点灯レベルの間がOFFスイッチとなっているので、

どのポジションからも簡単に消灯できるというアイデア賞もの。

ルックスがいいのもVIPER PSTのチャームポイントで、

エッジの立ったシャープなディテールは価格帯以上の満足感を与えてくれる。

ルックスのよさはVIPER PSTのチャームポイント。操作感もいい。

では、肝心な性能は……。

次に続くということで。

Vortex VIPER PST 1-4x24

低倍率ではダットのように使え、ズームすれば狙撃にも対応するショートスコープは、

サバゲーで使いやすく、なおかつ実銃の世界でも最近流行しているということで気になっていたアイテム。

このジャンルはざっくりと4つのセグメントに分かれている。

1:エアソフト用 1万〜2万円

2:実銃対応エントリー 2万〜5万円

3:実銃対応ミドル 6万〜15万円

4:実銃対応ハイクラス 15万円〜

「1」は、東京マルイ イルミネーテッドショートズームスコープやNOVEL ARMS TAC ONE 12424IRがメジャーどころ。

「2」は、NOVEL ARMSのSURE HIT 1422 IR HIDE7 CQBやBushnell AR Optics 1-4x 24mm Throw Down PCL。

「3」は価格帯が広い分選択肢も豊富で、今回購入したVortex VIPER PST 1-4x24もここに入る。

ほかにはLeupold VX R Patorol 1.25-4X20mm (30mm)やTrijicon AccuPoint TR24が有名。

「4」は割愛。NightForceとかLeupoldの上位モデルとかいろいろ。

もともと「3」をねらっていたわけではなかったのだけど、色々と検討しているうちに

Vortex VIPER PST 1-4x24のコストパフォーマンスのよさに惹かれしまったという。

エアソフト用途に、コストパフォーマンスという言葉が正しいのかは難しいところだけど。

付属品一覧。「Team VORTEX」のステッカーにちょっとほっこり。

Vortex VIPER PST 1-4x24のキャッチフレーズは、「$600で$1000級の性能」。

もともとVortex Optics自体が既存のメーカーに対してコスパのよさで勝負しているところがあって、

高品質な部品をつかいながらも、組み立てをアジア圏で行うことで低コストを実現。

それでいながら品質管理は米国で行うことで、クオリティをキープしているのだとか。

倍率は1-4倍で、対物側24mm、チューブサイズは30mm。

ボディは6061-T6アルミで、もちろん防水・防曇・対衝撃。

気になるアイレリーフは約10cmと優秀だ。

レティクルはミリラジアン。メーカーサイトから転載。

ユニークなところとしては、エレベーションノブとズームリングのゼロ位置に

集光ファイバーが埋め込まれていること。これは位置を瞬時に認識するための仕掛け。

また、イルミネーションダイヤルは点灯レベルの間がOFFスイッチとなっているので、

どのポジションからも簡単に消灯できるというアイデア賞もの。

ルックスがいいのもVIPER PSTのチャームポイントで、

エッジの立ったシャープなディテールは価格帯以上の満足感を与えてくれる。

ルックスのよさはVIPER PSTのチャームポイント。操作感もいい。

では、肝心な性能は……。

次に続くということで。

2014年09月24日

光学諤々 その8

エアソフトに乗せる光学サイトについてレビュー。

番外編 NOVESKE AD-Recon-30 FDE

これまでいくつか光学機器を購入してつかってきたなかで、経験が少ないなりにも、自分なりにわかったことがある。

エアソフトはホビーではあるが、搭載する光学機器は、光の性質をコントロールする機器であるがゆえに、

その善し悪しは、素人目にもいやがおうにも分かってしまうということだ。

いや、素人だからこそ、覗き込んだレンズの明るさ、解像度、ゆがみが気になってしまう。

知識があれば価格帯なりというあきらめも付くのだが、それがないから「なんで駄目なの?」と気持ちが悪い。

だから、駄目光学機器を購入してしまったときのショックはそれなりに大きかった。

同じように、ショックだったのが、レプリカ品の出来の悪さ。とくにマウントやネジに関する部分。

サバゲーに一度や二度使っただけでどこかのネジが紛失したり、ぐらついたり、

ひどい時にはネジ山がなめてしまったりという、根本的な欠点だ。

こちらのトルク管理が悪かったのならともかく、なにしろ素材も処理も精度もいいかげんなものだから

スッと締めてピタッと固定される、日本製ならば当たり前な、あの感覚がまったくない。

グニュっと締まりガタが残る、ズボッとねじが抜ける、頭がなめる。

どうしてレールに固定するだけのパーツでこれだけ不具合を起こせるのか不思議で仕方が無い。

こうして、光学機器そのものよりも、それを固定するマウントが気になるようになってきてしまった。

そこで、新しいスコープを購入するにあたって、これまでよりもマウントに予算をさくことにした。

もちろん、予算には限度があるため、高級品というわけにはいかないが、

一度ちゃんとしたものを購入して、自分のなかに基準を設けたいという気持ちがあったからだ。

マウントを選ぶうえでの条件は、

1:ショートスコープを搭載できる

2:品質に評価のあるメーカー品である

3:ルックス

4:実銃対応品

3と4は実用的にはあまり意味がないが、趣味のものだからカッコいいことは大切。

この時点で安くは済まないことはある意味で決まっていた。

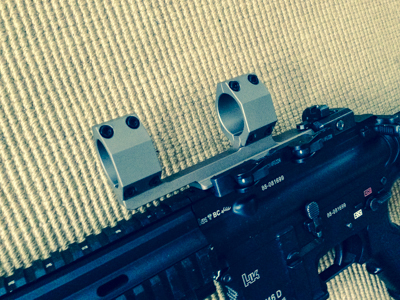

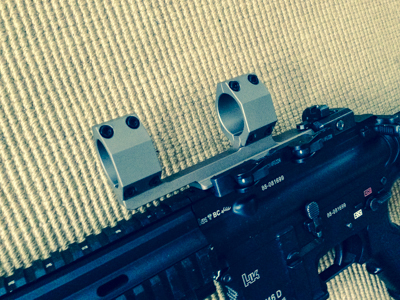

NOVESKE AD-Recon-30 FDE。

結果として選んだのは、AMERICAN DEFENSE製のAD-Recon-30というモデル。

標準モデルとちょっと違うのが、限定生産のNOVESKE刻印入りというところ。

JP ARMYで3万5000円ほどだった。

AR-15の長距離射撃用としてデザインされたスコープマウントで、固定に独自のQD AUTO-ROCKを採用する。

他メーカーのクイックリリースタイプに比べ、前後それぞれに微調整が効くため、レール側の誤差を吸収できるというのがセールスポイントだ。

このQD AUTO-ROCKは、TangoDownのバーチカルフォアグリップにも採用されている。

素材はA6061 T1アルミニウムで、表面加工はT3スペックのアノダイズ、着色してあるのでクラス2。

とりわけて特別な素材や仕上げではないが、シュアファイアと同程度の素材と仕上げを使っているといえば、その頑丈さがわかるというもの。

ちなみに、私が購入した個体はリング部のボルトが4本のタイプだが、ほかに6本のものも存在する。

リング部に軽め穴が空いていないこともあいまって、非常にがっしりとした印象だ。

本体と説明書のほか、ネジロック剤とレンチが付属。ビニールからマウントを取り出すと、うっすらとオイルが引いてあった。

リング部には、4箇所のボルトとは別に、下部に位置決め用のバーが埋め込まれている。

とはいえ、スコープを固定するのは4つのネジの締め具合によるので、注意深い作業が必要ということにかわりはない。

肝心のスコープを取付ける前に、まずマウントだけを東京マルイのHK416に装着してみた。

トップレールにマウントを乗せてQD AUTO-ROCKのレバーを締める。

なんだ、この気持ちよさは!?

QD AUTO-ROCKはレバーの動きに連動してロックノブがボールの上を滑り、ロック位置ではまるという仕組みなのだが、

各部に余計なガタがないため、動きはスムーズなのに、手応えで確実なロックを伝えてくれるのだ。

力は必要ないのに、ひとたび固定すればびくともしない。もちろん、外すときも片手でポン、だ。

これ、これですよ。流石MADE IN USA。

もちろん、エアソフトにこんな品質は必要ないんだけどね。

機械加工によるピシッとした外観、スムーズでガタのないレバーの操作感、やっぱり、いいものはいい。

出来の悪いレプリカをいくつも買うより、ひとつでも本物。アリだと思います。

番外編 NOVESKE AD-Recon-30 FDE

これまでいくつか光学機器を購入してつかってきたなかで、経験が少ないなりにも、自分なりにわかったことがある。

エアソフトはホビーではあるが、搭載する光学機器は、光の性質をコントロールする機器であるがゆえに、

その善し悪しは、素人目にもいやがおうにも分かってしまうということだ。

いや、素人だからこそ、覗き込んだレンズの明るさ、解像度、ゆがみが気になってしまう。

知識があれば価格帯なりというあきらめも付くのだが、それがないから「なんで駄目なの?」と気持ちが悪い。

だから、駄目光学機器を購入してしまったときのショックはそれなりに大きかった。

同じように、ショックだったのが、レプリカ品の出来の悪さ。とくにマウントやネジに関する部分。

サバゲーに一度や二度使っただけでどこかのネジが紛失したり、ぐらついたり、

ひどい時にはネジ山がなめてしまったりという、根本的な欠点だ。

こちらのトルク管理が悪かったのならともかく、なにしろ素材も処理も精度もいいかげんなものだから

スッと締めてピタッと固定される、日本製ならば当たり前な、あの感覚がまったくない。

グニュっと締まりガタが残る、ズボッとねじが抜ける、頭がなめる。

どうしてレールに固定するだけのパーツでこれだけ不具合を起こせるのか不思議で仕方が無い。

こうして、光学機器そのものよりも、それを固定するマウントが気になるようになってきてしまった。

そこで、新しいスコープを購入するにあたって、これまでよりもマウントに予算をさくことにした。

もちろん、予算には限度があるため、高級品というわけにはいかないが、

一度ちゃんとしたものを購入して、自分のなかに基準を設けたいという気持ちがあったからだ。

マウントを選ぶうえでの条件は、

1:ショートスコープを搭載できる

2:品質に評価のあるメーカー品である

3:ルックス

4:実銃対応品

3と4は実用的にはあまり意味がないが、趣味のものだからカッコいいことは大切。

この時点で安くは済まないことはある意味で決まっていた。

NOVESKE AD-Recon-30 FDE。

結果として選んだのは、AMERICAN DEFENSE製のAD-Recon-30というモデル。

標準モデルとちょっと違うのが、限定生産のNOVESKE刻印入りというところ。

JP ARMYで3万5000円ほどだった。

AR-15の長距離射撃用としてデザインされたスコープマウントで、固定に独自のQD AUTO-ROCKを採用する。

他メーカーのクイックリリースタイプに比べ、前後それぞれに微調整が効くため、レール側の誤差を吸収できるというのがセールスポイントだ。

このQD AUTO-ROCKは、TangoDownのバーチカルフォアグリップにも採用されている。

素材はA6061 T1アルミニウムで、表面加工はT3スペックのアノダイズ、着色してあるのでクラス2。

とりわけて特別な素材や仕上げではないが、シュアファイアと同程度の素材と仕上げを使っているといえば、その頑丈さがわかるというもの。

ちなみに、私が購入した個体はリング部のボルトが4本のタイプだが、ほかに6本のものも存在する。

リング部に軽め穴が空いていないこともあいまって、非常にがっしりとした印象だ。

本体と説明書のほか、ネジロック剤とレンチが付属。ビニールからマウントを取り出すと、うっすらとオイルが引いてあった。

リング部には、4箇所のボルトとは別に、下部に位置決め用のバーが埋め込まれている。

とはいえ、スコープを固定するのは4つのネジの締め具合によるので、注意深い作業が必要ということにかわりはない。

肝心のスコープを取付ける前に、まずマウントだけを東京マルイのHK416に装着してみた。

トップレールにマウントを乗せてQD AUTO-ROCKのレバーを締める。

なんだ、この気持ちよさは!?

QD AUTO-ROCKはレバーの動きに連動してロックノブがボールの上を滑り、ロック位置ではまるという仕組みなのだが、

各部に余計なガタがないため、動きはスムーズなのに、手応えで確実なロックを伝えてくれるのだ。

力は必要ないのに、ひとたび固定すればびくともしない。もちろん、外すときも片手でポン、だ。

これ、これですよ。流石MADE IN USA。

もちろん、エアソフトにこんな品質は必要ないんだけどね。

機械加工によるピシッとした外観、スムーズでガタのないレバーの操作感、やっぱり、いいものはいい。

出来の悪いレプリカをいくつも買うより、ひとつでも本物。アリだと思います。

2014年09月17日

光学諤々その7-2

エアソフトに乗せる光学サイトについてレビュー。

DOCTER DOCTER SIGHT Ⅱ+ の続き

箱から取り出したDocter sight Ⅱ PLUSは、想像していたよりもずっと軽かった。

ステンレススチール製の筐体は薄く、レンズ面はマルチコートならではの深みのある色合いが印象的。

電池を入れると3.5MOAの光点がクッキリと滲みなく浮かぶ。

光量は自動的に調整されるため、室内でもベランダに持ち出してもしっかりと視認できる。

なお、本体セットにはマウントは含まれない。

メーカーでは様々なマウントをラインアップしているが、日本に入ってきているのはウィーバータイプくらいで、ハンドガン用のマウントも普通に手に入れることは難しい。そのウィーバータイプは1万数千円する。あらためて実物は敷居が高い。

というわけでハイキャパに搭載する場合は、レプリカ用のマウントを流用(⁉︎)することになる。

入手したのはHoneyBEEのドクターサイトマウント ハイキャパ用。3000円程度だった。

装着はハイキャパのスライドを分解してリヤサイトと交換するだけなのだが、固定用ピンの位置が手元の実物と合わないため、ヤスリで削り落とす必要があった。素材が柔らかいため安価な道具でもそれほど苦労しないはず。

装着した姿はイメージどおり。マウントがあるものの、サイトそのもののサイズが小さいからハンドリングの邪魔になることもない。

調整範囲が広いため、10mくらいの距離でも問題なくゼロインできた。

眠っていたゼロハリを利用してガンケースを作ってみた

はじめて実戦投入したのはインドアではなく、アウトドアの森系フィールド。腰のブラックホークにも問題なく収まるが、カバーを外しておかなければいけないのが不安だ。

事実半日ほど遊ぶうち、いつの間にか傷だらけになっていて軽く凹んだ。

軍用でスコープの上に載せる際のマウントで、Docterをガードする壁付きタイプが存在するが、あれは現場でぶっ壊した奴がひとりやふたりじゃなかったから必要に迫られて開発されたのだろう。

外のフィールドで使うとあっという間に傷だらけになってしまった

昼のハンドガン戦で活躍できたのがせめてものなぐさみだが、アウトドアで匍匐や転がるような動きをするとDocterが気になって仕方が無い。

結局それ以来アウトドアでこのスタイルは使わなくなってしまった。

また、本体は問題ないのだが、レプリカマウントのネジがブローバックの衝撃で緩みがちなのも気になった。締め直すにはスライドを分解する必要があるため、あらかじめネジロックで固めた方がいいだろう。

その後なかなかインドアに行く機会もないため、現在Docterサイトはナイツレプリカのハイマウントを使ってHK416に装着している。

こちらもレプリカらしくネジ山の出来が悪いが、ネジロック山盛りの刑に処しているため、今のところノートラブル。

小型で軽いDocterサイトは、ライフル用としても非常に優秀。

純正ローマウントを手に入れれば、どのエアソフトにも合うだろう。本体以外に1万3000円の出費は痛いが、はじめに一緒に買ってしまうのがオススメだ。

見た目にこだわる向きには、AMERICAN DEFENSE AD-22あたりが気になるはず。これはQD仕様だから使い勝手はさらによくなる。自分もいつか欲しいと思いつつ、マウントに2万円以上はなかなか出せないでいる。

ナイツタイプのマウントに装着

本当に必要だったのかと改めて考えれると悩むというのが正直な気持ち。

サバイバルゲームの用品としては完全にオーバースペックでお買い得感はない。

しかし、薄くてカッチリとしたボディを手に取り、レンズにキリッと浮かぶ光点を眺めていると、まぁいいかという気持ちにさせてくれるのも本当だ。

まぁ、趣味ってそういうものなのかなと。

DOCTER DOCTER SIGHT Ⅱ+ の続き

箱から取り出したDocter sight Ⅱ PLUSは、想像していたよりもずっと軽かった。

ステンレススチール製の筐体は薄く、レンズ面はマルチコートならではの深みのある色合いが印象的。

電池を入れると3.5MOAの光点がクッキリと滲みなく浮かぶ。

光量は自動的に調整されるため、室内でもベランダに持ち出してもしっかりと視認できる。

なお、本体セットにはマウントは含まれない。

メーカーでは様々なマウントをラインアップしているが、日本に入ってきているのはウィーバータイプくらいで、ハンドガン用のマウントも普通に手に入れることは難しい。そのウィーバータイプは1万数千円する。あらためて実物は敷居が高い。

というわけでハイキャパに搭載する場合は、レプリカ用のマウントを流用(⁉︎)することになる。

入手したのはHoneyBEEのドクターサイトマウント ハイキャパ用。3000円程度だった。

装着はハイキャパのスライドを分解してリヤサイトと交換するだけなのだが、固定用ピンの位置が手元の実物と合わないため、ヤスリで削り落とす必要があった。素材が柔らかいため安価な道具でもそれほど苦労しないはず。

装着した姿はイメージどおり。マウントがあるものの、サイトそのもののサイズが小さいからハンドリングの邪魔になることもない。

調整範囲が広いため、10mくらいの距離でも問題なくゼロインできた。

眠っていたゼロハリを利用してガンケースを作ってみた

はじめて実戦投入したのはインドアではなく、アウトドアの森系フィールド。腰のブラックホークにも問題なく収まるが、カバーを外しておかなければいけないのが不安だ。

事実半日ほど遊ぶうち、いつの間にか傷だらけになっていて軽く凹んだ。

軍用でスコープの上に載せる際のマウントで、Docterをガードする壁付きタイプが存在するが、あれは現場でぶっ壊した奴がひとりやふたりじゃなかったから必要に迫られて開発されたのだろう。

外のフィールドで使うとあっという間に傷だらけになってしまった

昼のハンドガン戦で活躍できたのがせめてものなぐさみだが、アウトドアで匍匐や転がるような動きをするとDocterが気になって仕方が無い。

結局それ以来アウトドアでこのスタイルは使わなくなってしまった。

また、本体は問題ないのだが、レプリカマウントのネジがブローバックの衝撃で緩みがちなのも気になった。締め直すにはスライドを分解する必要があるため、あらかじめネジロックで固めた方がいいだろう。

その後なかなかインドアに行く機会もないため、現在Docterサイトはナイツレプリカのハイマウントを使ってHK416に装着している。

こちらもレプリカらしくネジ山の出来が悪いが、ネジロック山盛りの刑に処しているため、今のところノートラブル。

小型で軽いDocterサイトは、ライフル用としても非常に優秀。

純正ローマウントを手に入れれば、どのエアソフトにも合うだろう。本体以外に1万3000円の出費は痛いが、はじめに一緒に買ってしまうのがオススメだ。

見た目にこだわる向きには、AMERICAN DEFENSE AD-22あたりが気になるはず。これはQD仕様だから使い勝手はさらによくなる。自分もいつか欲しいと思いつつ、マウントに2万円以上はなかなか出せないでいる。

ナイツタイプのマウントに装着

本当に必要だったのかと改めて考えれると悩むというのが正直な気持ち。

サバイバルゲームの用品としては完全にオーバースペックでお買い得感はない。

しかし、薄くてカッチリとしたボディを手に取り、レンズにキリッと浮かぶ光点を眺めていると、まぁいいかという気持ちにさせてくれるのも本当だ。

まぁ、趣味ってそういうものなのかなと。

2014年09月16日

光学諤々 その7-1

エアソフトに乗せる光学サイトについてレビュー。

DOCTER DOCTER SIGHT Ⅱ+

ある時期インドアフィールドにハマっていたことがある。

遮蔽物を使った差し合い読み合い、接近戦ならではの緊張感、そしてほぼ1日セミオンリーというストイックさが気持ちよかったからだ。

メインに使うエアソフトも、当初のアサルトライフルからサブマシンガンへと変わり、やがてはガスハンドガンに。

普段のアウトドアフィールドではホルスターに挿しっぱなしのハンドガンが、交戦距離の短いインドアでは主役になれるというのも嬉しかった。

当初はハンドガンのアイアンサイトにピンバイスで溝を掘り、蓄光塗料を流して見やすくしていたものの、とっさのサイティングに迷うことが幾度かあった。

もちろん命中させられないのは道具のせいだけではないのだが、ドットサイトがあればもっと使いやすくなる、そう考えた。

ハンドガンに光学機器を装着する方法はいくつかある。

レースガンなどでよく見るのが、フレームのレールにマウントを装着してサイトを固定するスタイル。

そしてもうひとつがスライドに直接サイトを固定するスタイルだ。

サイティングだけを考えればレースガンスタイルに長があるが、サバゲーに似合うかというと、ちょっと違う気がする。

ここはやはりスライド直付けでタクティカルに洒落込みたい。

スライド直付けとなると、DocterかTrijicon RMRあたりの小型ドットサイトがイメージだろう。

過去の失敗を生かしてここでしばらく情報収集。

こういった小型ドットサイトは、上記の実物とそのレプリカがあるほか、エアソフト用としてノーベルアームズのタイニードット、実銃対応品としてサイトロンジャパンからもMini Mil Dotが発売されていることがわかった。

しかし、このジャンルについての情報は少なく、イメージを掴むのに苦労した。

手頃なのはやはりレプリカだが、どうにも評判がよろしくない。

タイニードットは価格も手頃で品質も良さそうだが、20mm用マウントがビルトインされているため、スライド直付けには向いていない。

結局、G17やハイキャパ5.1用にマウントの出ているDocterが候補に残った。

Docter sight Ⅱ plusの国内正規品は約6万円、あと少し足せばAIMPOINT T1が買えてしまう価格だ。これは買いにくい。Docterサイトの情報が少ないわけだ。

しかし、これまでの経験からすると、中途半端なものを買っても使わなくなるのはわかっていたので、PK WAVEから通販で購入。

数日後に無事Docter sight Ⅱ plusが手元に届いた。

付属品はカバー、調整用ドライバー、調整用スケール

長くなったので続く。

DOCTER DOCTER SIGHT Ⅱ+

ある時期インドアフィールドにハマっていたことがある。

遮蔽物を使った差し合い読み合い、接近戦ならではの緊張感、そしてほぼ1日セミオンリーというストイックさが気持ちよかったからだ。

メインに使うエアソフトも、当初のアサルトライフルからサブマシンガンへと変わり、やがてはガスハンドガンに。

普段のアウトドアフィールドではホルスターに挿しっぱなしのハンドガンが、交戦距離の短いインドアでは主役になれるというのも嬉しかった。

当初はハンドガンのアイアンサイトにピンバイスで溝を掘り、蓄光塗料を流して見やすくしていたものの、とっさのサイティングに迷うことが幾度かあった。

もちろん命中させられないのは道具のせいだけではないのだが、ドットサイトがあればもっと使いやすくなる、そう考えた。

ハンドガンに光学機器を装着する方法はいくつかある。

レースガンなどでよく見るのが、フレームのレールにマウントを装着してサイトを固定するスタイル。

そしてもうひとつがスライドに直接サイトを固定するスタイルだ。

サイティングだけを考えればレースガンスタイルに長があるが、サバゲーに似合うかというと、ちょっと違う気がする。

ここはやはりスライド直付けでタクティカルに洒落込みたい。

スライド直付けとなると、DocterかTrijicon RMRあたりの小型ドットサイトがイメージだろう。

過去の失敗を生かしてここでしばらく情報収集。

こういった小型ドットサイトは、上記の実物とそのレプリカがあるほか、エアソフト用としてノーベルアームズのタイニードット、実銃対応品としてサイトロンジャパンからもMini Mil Dotが発売されていることがわかった。

しかし、このジャンルについての情報は少なく、イメージを掴むのに苦労した。

手頃なのはやはりレプリカだが、どうにも評判がよろしくない。

タイニードットは価格も手頃で品質も良さそうだが、20mm用マウントがビルトインされているため、スライド直付けには向いていない。

結局、G17やハイキャパ5.1用にマウントの出ているDocterが候補に残った。

Docter sight Ⅱ plusの国内正規品は約6万円、あと少し足せばAIMPOINT T1が買えてしまう価格だ。これは買いにくい。Docterサイトの情報が少ないわけだ。

しかし、これまでの経験からすると、中途半端なものを買っても使わなくなるのはわかっていたので、PK WAVEから通販で購入。

数日後に無事Docter sight Ⅱ plusが手元に届いた。

付属品はカバー、調整用ドライバー、調整用スケール

長くなったので続く。

2014年09月07日

光学諤々 その6

エアソフトに乗せる光学サイトについてレビュー。

東京マルイ プロスコープ ズーム 3~9×40

Mojii1インチチューブ用マウント Hiタイプとのセット

新しい光学機器との出会いは、ふとしたことがきっかけになる。

このスコープとの縁は、たまたまフィールドで出会ったゲーマーグループから始まった。

たしかテーブルが近かったか何かがきっかけで話すようになったのだが、

彼らが使っているスナイパーライフルの話題になったときに、

グループのひとりが新品のVSRリアルショックを格安で譲ってくれるというのだ。

スナイパーライフルであればマイルールである「1ジャンル1丁」制限にも抵触しない。

定例会が終わったその足で彼の自宅に立ち寄り、その場で商談成立。

封も切っていない未開封新品をおまけ付きで手に入れることができた。

スナイパーライフルにはスコープが必要だ。

別売りのサイトベースはピカニティ規格なので手持ちのダットサイトでも用をなすが、それではなんだかつまらない。

ここはそれっぽいスコープを新調することにした。

とはいえ、予定外の激安品に数万円もするアイテムは用意できない。ここはコスパが優先されるべきシチュエーションだ。

確実に使えて値段もお手頃なスコープが欲しい。

フロンティア赤羽で棚と睨み合った結果選んだのは、東京マルイのプロスコープ ズーム 3~9×40だった。

マウントリングはおなじみのモッジ。

価格はセットで1万円ほど。

購入と同時にレンジの予約を取り、さっそく取り付けと試射を行った。

カモテープによる簡易的なカモフラージュ

3~9と、スコープとしては一般的な倍率が与えられているプロスコープ。

レティクルのピント調整が対物側に備わるフロントフォーカスタイプで、調整範囲も5m程の近距離から無限大までと幅広い。

おそらく部屋撃ちも考慮されているのであろう。

レンズ径は対物側40mm。先端にネジ溝がないため、フードなどは装着できない。接眼側はラバーコートされていた。

見た目はいかにもオモチャだが、嫌なチープさは感じられない。

ズームリングにはローレットが刻まれる

ズームリングなど操作部の動きはスムーズで、レンズも明るく、解像度も感動はしないが不満を感じない。

色合いは、高倍率で白けるきらいがあるが、自然で見やすいため、長く覗いていても疲れにくいだろう。

1ジャンル1丁がマイルール(メイン電動は予備が許される)。ライフルにはスコープがよく似合う

シューティングレンジのスタッフに手ほどきを受け、立射に挑む。

ストックを肩に押し付け、頬付で抑え込む。左手は優しくライフルを支えるだけだ。

シンプルなレティクル越しにターゲットペーパーに狙いを定め、すぅと息を吐く。

集中……、引き金を優しく絞る。

軽い衝撃とともに発射されたBB弾がターゲットペーパーに吸い込まれていく。

これ、これだ。

これまでチープに感じていたVSRのルックスに、今は愛おしさすら覚える。

黙々と立射を続ける。集中、射撃。集中、射撃。

気がつけば、懐かしいような気持ちとともに、なにか不思議な達成感のようなものが胸を満たしていることに気がついた。

スコープ付きのライフルを手に入れるということは、少年時代に叶わなかった憧れのひとつだったのかもしれない。

1/60ガンダム、タミヤのRCホーネット、リール付きロッド、まるでナイフのように細いタイヤのロード自転車……

パイン、、というリアルショックの衝撃を肩に受けながら、幸せな時間はゆっくりと過ぎていった。

東京マルイ プロスコープ ズーム 3~9×40

Mojii1インチチューブ用マウント Hiタイプとのセット

新しい光学機器との出会いは、ふとしたことがきっかけになる。

このスコープとの縁は、たまたまフィールドで出会ったゲーマーグループから始まった。

たしかテーブルが近かったか何かがきっかけで話すようになったのだが、

彼らが使っているスナイパーライフルの話題になったときに、

グループのひとりが新品のVSRリアルショックを格安で譲ってくれるというのだ。

スナイパーライフルであればマイルールである「1ジャンル1丁」制限にも抵触しない。

定例会が終わったその足で彼の自宅に立ち寄り、その場で商談成立。

封も切っていない未開封新品をおまけ付きで手に入れることができた。

スナイパーライフルにはスコープが必要だ。

別売りのサイトベースはピカニティ規格なので手持ちのダットサイトでも用をなすが、それではなんだかつまらない。

ここはそれっぽいスコープを新調することにした。

とはいえ、予定外の激安品に数万円もするアイテムは用意できない。ここはコスパが優先されるべきシチュエーションだ。

確実に使えて値段もお手頃なスコープが欲しい。

フロンティア赤羽で棚と睨み合った結果選んだのは、東京マルイのプロスコープ ズーム 3~9×40だった。

マウントリングはおなじみのモッジ。

価格はセットで1万円ほど。

購入と同時にレンジの予約を取り、さっそく取り付けと試射を行った。

カモテープによる簡易的なカモフラージュ

3~9と、スコープとしては一般的な倍率が与えられているプロスコープ。

レティクルのピント調整が対物側に備わるフロントフォーカスタイプで、調整範囲も5m程の近距離から無限大までと幅広い。

おそらく部屋撃ちも考慮されているのであろう。

レンズ径は対物側40mm。先端にネジ溝がないため、フードなどは装着できない。接眼側はラバーコートされていた。

見た目はいかにもオモチャだが、嫌なチープさは感じられない。

ズームリングにはローレットが刻まれる

ズームリングなど操作部の動きはスムーズで、レンズも明るく、解像度も感動はしないが不満を感じない。

色合いは、高倍率で白けるきらいがあるが、自然で見やすいため、長く覗いていても疲れにくいだろう。

1ジャンル1丁がマイルール(メイン電動は予備が許される)。ライフルにはスコープがよく似合う

シューティングレンジのスタッフに手ほどきを受け、立射に挑む。

ストックを肩に押し付け、頬付で抑え込む。左手は優しくライフルを支えるだけだ。

シンプルなレティクル越しにターゲットペーパーに狙いを定め、すぅと息を吐く。

集中……、引き金を優しく絞る。

軽い衝撃とともに発射されたBB弾がターゲットペーパーに吸い込まれていく。

これ、これだ。

これまでチープに感じていたVSRのルックスに、今は愛おしさすら覚える。

黙々と立射を続ける。集中、射撃。集中、射撃。

気がつけば、懐かしいような気持ちとともに、なにか不思議な達成感のようなものが胸を満たしていることに気がついた。

スコープ付きのライフルを手に入れるということは、少年時代に叶わなかった憧れのひとつだったのかもしれない。

1/60ガンダム、タミヤのRCホーネット、リール付きロッド、まるでナイフのように細いタイヤのロード自転車……

パイン、、というリアルショックの衝撃を肩に受けながら、幸せな時間はゆっくりと過ぎていった。

2014年09月06日

光学諤々 その5

エアソフトに乗せる光学サイトについてレビュー。

ARROW DYNAMIC ACOG TA31タイプ 4倍固定スコープ

東京マルイHK416に装着

自分はゲーマータイプで、いわゆる“装備系”ではないものの、

やっぱりミリタリーで使われている光学サイトには興味がある。とくにTrijicon ACOGは花形といっていい存在だ。

さらに、エアソフト用の光学サイトとしても、低倍率スコープの有用性に注目していたので、『一個持っていても困らないんじゃないの』と自分を正当化した。

そして、いつのもようにお店で品定めをするのだが、ここでふたつミスを犯すことになる。

ひとつは事前の情報収集を怠ったこと、もうひとつはゲーム前日にお店に行ったことだ。

ロクな知識もないまま買う気だけは満々、こういった買い方をして成功した試しがない。

事実、買ってから道具箱に仕舞われるまでに使われた回数、なんと2ゲーム。

ARROW DYNAMIC ACOG TA31タイプは、ワースト記録をぶっちぎりで更新してくれた。

ARROW DYNAMIC ACOG TA31タイプ は、外観はそれなりだ。フォルムは雰囲気をつかんでいるものの、ディテールはけっこういい加減。Triliconのロゴは本来ならばエンボス仕上げとなるが、こちらは印刷。

特徴である集光チューブは機能しており、明るいところではレティクルをほんのりと赤く照らしてくれる。これが、この商品最大のセリングポイント。

レティクルを光らせる集光ファイバー

光学としての性能は、レンズは薄暗く、倍率も本当に4倍あるのか怪しいが、マウントも不具合なく、ゼロインも取れた。

致命的だったのはアイリリーフの短さだ。

実物でもアイリリーフが短いと指摘されるACOGだが、今回購入したレプリカに関しては、度を越して短いのである。

レイルドカバーを使ってLCT製AK102に装着。アイリリーフが短いためかなり手間にセット

レール最後端に装着した状態で、シューティンググラスでギリギリ、ゴーグルではレンズにぶつかるほど近づけないとまともにのぞけない。

つまり、かなりしっかりと頬付しないといけないため、メッシュタイプのフェイスマスクは装着できなくなる。

慣れの問題もあるだろうが、安全性を犠牲にするほどACOGにこだわりもない。

2回目のゲームでエレベーションの蓋が無くなったところで心の中で何かが折れた。

ショートスコープを選ぶ際にはアイリリーフに注意せよ。

キルフラッシュと合わせて1万円6500円。勉強代にしては痛い出費だった。

ARROW DYNAMIC ACOG TA31タイプ 4倍固定スコープ

東京マルイHK416に装着

自分はゲーマータイプで、いわゆる“装備系”ではないものの、

やっぱりミリタリーで使われている光学サイトには興味がある。とくにTrijicon ACOGは花形といっていい存在だ。

さらに、エアソフト用の光学サイトとしても、低倍率スコープの有用性に注目していたので、『一個持っていても困らないんじゃないの』と自分を正当化した。

そして、いつのもようにお店で品定めをするのだが、ここでふたつミスを犯すことになる。

ひとつは事前の情報収集を怠ったこと、もうひとつはゲーム前日にお店に行ったことだ。

ロクな知識もないまま買う気だけは満々、こういった買い方をして成功した試しがない。

事実、買ってから道具箱に仕舞われるまでに使われた回数、なんと2ゲーム。

ARROW DYNAMIC ACOG TA31タイプは、ワースト記録をぶっちぎりで更新してくれた。

ARROW DYNAMIC ACOG TA31タイプ は、外観はそれなりだ。フォルムは雰囲気をつかんでいるものの、ディテールはけっこういい加減。Triliconのロゴは本来ならばエンボス仕上げとなるが、こちらは印刷。

特徴である集光チューブは機能しており、明るいところではレティクルをほんのりと赤く照らしてくれる。これが、この商品最大のセリングポイント。

レティクルを光らせる集光ファイバー

光学としての性能は、レンズは薄暗く、倍率も本当に4倍あるのか怪しいが、マウントも不具合なく、ゼロインも取れた。

致命的だったのはアイリリーフの短さだ。

実物でもアイリリーフが短いと指摘されるACOGだが、今回購入したレプリカに関しては、度を越して短いのである。

レイルドカバーを使ってLCT製AK102に装着。アイリリーフが短いためかなり手間にセット

レール最後端に装着した状態で、シューティンググラスでギリギリ、ゴーグルではレンズにぶつかるほど近づけないとまともにのぞけない。

つまり、かなりしっかりと頬付しないといけないため、メッシュタイプのフェイスマスクは装着できなくなる。

慣れの問題もあるだろうが、安全性を犠牲にするほどACOGにこだわりもない。

2回目のゲームでエレベーションの蓋が無くなったところで心の中で何かが折れた。

ショートスコープを選ぶ際にはアイリリーフに注意せよ。

キルフラッシュと合わせて1万円6500円。勉強代にしては痛い出費だった。

2014年09月05日

光学諤々 その4

エアソフトに乗せる光学サイトについてレビュー。

ELEMENT EO551(EOTech 551レプリカ)

LCT製AK102に搭載。西側オペレーターをイメージしたセットアップ

Aimpoint COMP M2のレプリカ品で痛い目にあいながらも、

どうしても避けられなかった偽ホロサイト。

色々なところでまさしく喧々諤々されている存在ではあるものの、

ミリタリーフォトへの登場頻度も高いし、あの特徴的な形は魅力的だ。

本物のホロサイトは、ドットサイトと構造から異なるのだが、

レプリカ品として流通しているものは、構造的にはドットサイトとなる。

今回は形のためと割り切って、サイトとしての性能を期待せず、

比較的好意的な報告があったELEMENT製の6000円程度のものを

「使えれば儲けもの」という感覚で買うことにした。

SEALsのイメージもあり、MP7にはよく似合う

551タイプを選んだのは、形の好みもあるが

マウントに苦労しそうなスルーレバータイプを避けたかったこともある。

レティクルは赤/緑タイプで、後ろのスイッチによって輝度が調節できる。

見た目に関しては、

筐体に書かれた文字やステッカーなども再現されていて雰囲気はよく出ている。

EOTech刻印がないのはせめてもの良心!?

手元にあるエアソフトには、すべてガタもなくしっかりと取り付けできた。

さて、問題はここから。ドットサイトとしての実用性だ。

点灯させてみると、明るさも十分で、レティクルも想像以上にシャープ。

接眼レンズがミラーコートされているため、屋内では反射がむごいが、

両目で狙うことを心がければ使えないほどでもない。

思わぬ好印象に心の中でガッツポーズをしかけるが、まだ早い。

ゼロインができなければサイトとして用をなさないからだ。

そしてご想像どおり、ゼロインはできなかった。

左右に対して上下の調節範囲が狭すぎて、サイトとレールとの間に

2mm以上の詰め物をして角度をつけないといけないのだ。

この時点で一度ELEMENT EO551は道具箱行きとなった。

しかし、後日時間があったときにインターネットで検索をしてみると、

同じような悩みを持ち、それを努力で解決している先人のサイトが見つかった。

具体名は出さないが、分解して調整する作業を写真とともに解説しており、

大いに参考にさせていただいた。

ブースターとのタンデム。ルックスはいいが、レプリカの場合実用性は低い

結果としてゼロインはできるようになったレプリカ・ホロサイト。

しかし、残念ながらサバゲーで活躍するチャンスはなかなかない。

自分が装備系にこだわるタイプなら話は違うのだろうが、

ゲームに投入するには使い勝手が悪すぎるからだ。

結局、レプリカ・ホロサイトは控え選手として、

フィールドには連れて行かれるものの、バッグの中でじっと出番を待っている。

ELEMENT EO551(EOTech 551レプリカ)

LCT製AK102に搭載。西側オペレーターをイメージしたセットアップ

Aimpoint COMP M2のレプリカ品で痛い目にあいながらも、

どうしても避けられなかった偽ホロサイト。

色々なところでまさしく喧々諤々されている存在ではあるものの、

ミリタリーフォトへの登場頻度も高いし、あの特徴的な形は魅力的だ。

本物のホロサイトは、ドットサイトと構造から異なるのだが、

レプリカ品として流通しているものは、構造的にはドットサイトとなる。

今回は形のためと割り切って、サイトとしての性能を期待せず、

比較的好意的な報告があったELEMENT製の6000円程度のものを

「使えれば儲けもの」という感覚で買うことにした。

SEALsのイメージもあり、MP7にはよく似合う

551タイプを選んだのは、形の好みもあるが

マウントに苦労しそうなスルーレバータイプを避けたかったこともある。

レティクルは赤/緑タイプで、後ろのスイッチによって輝度が調節できる。

見た目に関しては、

筐体に書かれた文字やステッカーなども再現されていて雰囲気はよく出ている。

EOTech刻印がないのはせめてもの良心!?

手元にあるエアソフトには、すべてガタもなくしっかりと取り付けできた。

さて、問題はここから。ドットサイトとしての実用性だ。

点灯させてみると、明るさも十分で、レティクルも想像以上にシャープ。

接眼レンズがミラーコートされているため、屋内では反射がむごいが、

両目で狙うことを心がければ使えないほどでもない。

思わぬ好印象に心の中でガッツポーズをしかけるが、まだ早い。

ゼロインができなければサイトとして用をなさないからだ。

そしてご想像どおり、ゼロインはできなかった。

左右に対して上下の調節範囲が狭すぎて、サイトとレールとの間に

2mm以上の詰め物をして角度をつけないといけないのだ。

この時点で一度ELEMENT EO551は道具箱行きとなった。

しかし、後日時間があったときにインターネットで検索をしてみると、

同じような悩みを持ち、それを努力で解決している先人のサイトが見つかった。

具体名は出さないが、分解して調整する作業を写真とともに解説しており、

大いに参考にさせていただいた。

ブースターとのタンデム。ルックスはいいが、レプリカの場合実用性は低い

結果としてゼロインはできるようになったレプリカ・ホロサイト。

しかし、残念ながらサバゲーで活躍するチャンスはなかなかない。

自分が装備系にこだわるタイプなら話は違うのだろうが、

ゲームに投入するには使い勝手が悪すぎるからだ。

結局、レプリカ・ホロサイトは控え選手として、

フィールドには連れて行かれるものの、バッグの中でじっと出番を待っている。

2014年09月04日

光学諤々 その3

エアソフトに乗せる光学サイトについてレビュー。

MOJJI(サンケン) OFFSET TYPE ドットサイト ハイマウント

東京マルイ 電動MP7に装着。カモテープにより偽装

海外製レプリカ品の洗礼を浴びたことで、光学サイト選びの旅が再びはじまった。

前回の買い物で得た教訓は、「安物はネジが駄目」というもの。

ノーブランド品にクオリティを求めてはいけないのだ。

その一方で、ハイマウントされたCOMP M2型のダットサイトは

フェイスマスクを装着した状態でも見やすいということもわかった。

COMBAT T1はいいダットサイトだが、サバゲー用にCOMP M2タイプがひとつ必要だ。

お金を貯めて本物のCOMP M2かM4を購入すれば話は簡単なんだけど、

エアソフト用のサイトとしては1万円程度のものでも用が足りることはわかっているので、

似たような形でリーズナブルなアイテムはないのかとあがき始めた。

そしてついに、Firstの中古品サイトで見つけたのが

MOJJI(サンケン) OFFSET TYPE ドットサイト ハイマウントだった。

MOJJIは、トイガンの総合卸売り問屋であるサンケンの自社ブランド。

リーズナブルでも品質はしっかりとしており、とくにマウントは多くのショップで扱われている。

NB品のマウントにしてやられた後なだけに、その名前には説得力があった(笑)

サイトに記載されていた程度は「BC」、仕様感はあるが綺麗なほうという評価。

1800円からスタートしたオークション価格は、予想外の競り合いとなったものの、

最終的に5500円でこちらが落札することができた。

調整ネジのふたには脱落防止のワイヤーが備わる

モデルとなったAimpointのCOMP M2タイプとの大きな違いは、

電池がCR2032で、収納部がmicro T1のように本体横に備わること。

視界を妨げないという意味では本家よりも使いやすいかも。

マウントのしっかり感は期待どおりで、サイトを持って銃を振り回せそう。

ダットの色は赤のみで11段階調整。光点は小さくてにじまない。

なにより、ノーブランド品と違ってレンズが明るくて色が自然だ。

レンズが明るくて像がゆがまないのって、凄く使いやすい。気持ちいい!

ここでまたひとつ余計な知識が増えてしまった……。

MOJJI OFFSET TYPE ドットサイト ハイマウントは、

商品としては、もう古くて新品で売っているお店もあまりないし、

レプリカのようにコスプレアイテムとしては使えない。

でも、光学機器の面白さに目覚めさせてくれたという意味で、

いまでも大切にしているドットサイトだ。

MOJJI(サンケン) OFFSET TYPE ドットサイト ハイマウント

東京マルイ 電動MP7に装着。カモテープにより偽装

海外製レプリカ品の洗礼を浴びたことで、光学サイト選びの旅が再びはじまった。

前回の買い物で得た教訓は、「安物はネジが駄目」というもの。

ノーブランド品にクオリティを求めてはいけないのだ。

その一方で、ハイマウントされたCOMP M2型のダットサイトは

フェイスマスクを装着した状態でも見やすいということもわかった。

COMBAT T1はいいダットサイトだが、サバゲー用にCOMP M2タイプがひとつ必要だ。

お金を貯めて本物のCOMP M2かM4を購入すれば話は簡単なんだけど、

エアソフト用のサイトとしては1万円程度のものでも用が足りることはわかっているので、

似たような形でリーズナブルなアイテムはないのかとあがき始めた。

そしてついに、Firstの中古品サイトで見つけたのが

MOJJI(サンケン) OFFSET TYPE ドットサイト ハイマウントだった。

MOJJIは、トイガンの総合卸売り問屋であるサンケンの自社ブランド。

リーズナブルでも品質はしっかりとしており、とくにマウントは多くのショップで扱われている。

NB品のマウントにしてやられた後なだけに、その名前には説得力があった(笑)

サイトに記載されていた程度は「BC」、仕様感はあるが綺麗なほうという評価。

1800円からスタートしたオークション価格は、予想外の競り合いとなったものの、

最終的に5500円でこちらが落札することができた。

調整ネジのふたには脱落防止のワイヤーが備わる

モデルとなったAimpointのCOMP M2タイプとの大きな違いは、

電池がCR2032で、収納部がmicro T1のように本体横に備わること。

視界を妨げないという意味では本家よりも使いやすいかも。

マウントのしっかり感は期待どおりで、サイトを持って銃を振り回せそう。

ダットの色は赤のみで11段階調整。光点は小さくてにじまない。

なにより、ノーブランド品と違ってレンズが明るくて色が自然だ。

レンズが明るくて像がゆがまないのって、凄く使いやすい。気持ちいい!

ここでまたひとつ余計な知識が増えてしまった……。

MOJJI OFFSET TYPE ドットサイト ハイマウントは、

商品としては、もう古くて新品で売っているお店もあまりないし、

レプリカのようにコスプレアイテムとしては使えない。

でも、光学機器の面白さに目覚めさせてくれたという意味で、

いまでも大切にしているドットサイトだ。

2014年09月03日

光学諤々 その2

エアソフトに乗せる光学サイトについてレビュー。

ノンブランド Aimpoint COMP M2レプリカ+3XMag レプリカ

東京マルイHK416に装着

COMBAT T1の性能に満足しながらも、欲はつきず業は深いもの(笑)

今度はルックスが本物に近くておこづかいで買えるレプリカ(偽物)に興味がわいた。

ダットサイトは構造上、偽物でもそれなりに使えるというネット上の情報を言い訳に

AimpointのCOMP M2と3XMagの組み合わせに挑戦。

予算はフルセット2万円以内。我ながら欲深い男である。

そしてエチゴヤで見つけたのが、ノンブランドの上記組み合わせ。

購入したのは2013年9月、価格は合わせて1万5000円程度だったかな。

ドットサイトのイルミネーションは赤/緑2色それぞれ2段階。

レンズは薄いブルーでCOMBAT T1と比べるとだいぶ暗く、

光点もシャープさに欠け、明るさも逆光には耐えられない。

幸いゼロインは可能で、サイトとしての仕事はなんとか果たすことができた。

しかし、付属のマウントのネジがやばい手応えで不安。

そして3XMag(の偽物)。

LaRueタイプのQDマウントを装備しており、スイングも可能。

マウントの高さはしっかりと合っているし、見た目も似ている。

レンズは明瞭度に欠け、倍率も3倍なさそうな感じだが、

ぐにゃっとした手応えと動きながらもドットの位置を調整する機能は生きている。

スイング機能はアライブ。剛性感のない手応え

飾りではなく、いちおうサイトとして機能した偽物セットだが、

大きな問題を抱えていた。

それはあらゆる部分のネジがダメだということ。

マウントリングのネジ、マウントを締め込むネジどれもが

ネジ穴もネジもナットも全部ダメ。精度も素材も最低。

ネジロックは必須、素材そのものがもろいので、

数回つけ外しするとマウントが崩壊する兆候を表した。

サイトとマグニファイアはそれなりに使えるので

別途マウントを用意すればいいのかもしれない。

ちゃんとしたマウントが見つかればの話だけど(笑)

ドットサイトは友人にもらわれていったが、

マグニファイアは道具箱のなかでひっそりと出番を待っている……。

ノンブランド Aimpoint COMP M2レプリカ+3XMag レプリカ

東京マルイHK416に装着

COMBAT T1の性能に満足しながらも、欲はつきず業は深いもの(笑)

今度はルックスが本物に近くておこづかいで買えるレプリカ(偽物)に興味がわいた。

ダットサイトは構造上、偽物でもそれなりに使えるというネット上の情報を言い訳に

AimpointのCOMP M2と3XMagの組み合わせに挑戦。

予算はフルセット2万円以内。我ながら欲深い男である。

そしてエチゴヤで見つけたのが、ノンブランドの上記組み合わせ。

購入したのは2013年9月、価格は合わせて1万5000円程度だったかな。

ドットサイトのイルミネーションは赤/緑2色それぞれ2段階。

レンズは薄いブルーでCOMBAT T1と比べるとだいぶ暗く、

光点もシャープさに欠け、明るさも逆光には耐えられない。

幸いゼロインは可能で、サイトとしての仕事はなんとか果たすことができた。

しかし、付属のマウントのネジがやばい手応えで不安。

そして3XMag(の偽物)。

LaRueタイプのQDマウントを装備しており、スイングも可能。

マウントの高さはしっかりと合っているし、見た目も似ている。

レンズは明瞭度に欠け、倍率も3倍なさそうな感じだが、

ぐにゃっとした手応えと動きながらもドットの位置を調整する機能は生きている。

スイング機能はアライブ。剛性感のない手応え

飾りではなく、いちおうサイトとして機能した偽物セットだが、

大きな問題を抱えていた。

それはあらゆる部分のネジがダメだということ。

マウントリングのネジ、マウントを締め込むネジどれもが

ネジ穴もネジもナットも全部ダメ。精度も素材も最低。

ネジロックは必須、素材そのものがもろいので、

数回つけ外しするとマウントが崩壊する兆候を表した。

サイトとマグニファイアはそれなりに使えるので

別途マウントを用意すればいいのかもしれない。

ちゃんとしたマウントが見つかればの話だけど(笑)

ドットサイトは友人にもらわれていったが、

マグニファイアは道具箱のなかでひっそりと出番を待っている……。