2015年12月04日

APS M4 PDWをチューニングする

友人から預かったAPS M4 PDW(Airsoft97別注モデル)をいじって遊んでいます。

この製品のベースになったのはAPS M4 patriot。ウルトラショートなM4でバッファチューブが太い棒のようになっている個性的なもの。そのチューブをストックパイプとクレーンストックに交換したのが、M4 PDW。ストックがあるので頬付けもしやすく、短い前まわりと相まって非常にゲーム向けなアイテムです。

この個体は、Airsoft97さんの調整メニュー「Basic」が施されています。とくに不具合などがあったわけではないようなのですが、最近私が自分でいろいろといじって遊んでいるのをみて預けてくれました。

手を加える前にまずは身体測定ということで、弾速とサイクルを計測。マルイバイオ0.2gで初速は79.0m/s、サイクルは750r/mでした。

このエアソフトは、ダミーボルトカバーがピストンにあわせて前後に動くブローバックギミックを備えているのですが、現在はスプリングが切れてオミットされた状態。だとすると、初速もそうですがサイクルもちょっとさびしい。なにより、トリガーを引いてから弾が発射されるまでのレスポンスが悪く、「ウィッポ」と元気がありません。

こんな状態でも友人はちゃっかりフラッグを取ってしまうので、「このままでもいいじゃん」とも思いましたが、せっかくなのでちょっとでもコンディションがよくなるように手を加えることにします。

ところで、APSのM4は発売時期によってメカボックスの仕様が大きく変わっています。

初期(メカボックスの色が黒)は、独自規格の部品が多く、出来も正直それほどよくありませんでした。

その後、2013年頃に「ハイブリッドメカボックス」と名付けられた銀色のメカボックスに仕様変更。ここで内部パーツは一般的なver.2準拠になります。

そして、2014年からは「シルバーエッジメカボックス」、「シルバーメカボックス」が登場。さらに内容が洗練されているようです。

※参考 Airsoft97さんのブログ記事 http://cyma.militaryblog.jp/e621137.html

初期のメカボックスだと困るなぁとドキドキしていたのですが、開けてみたところ友人のM4 PDWは、第2世代の「ハイブリッドメカボックス」でした。

これならカスタムパーツも豊富にありますし、トラブル時のリカバーも容易。ほっとしました。

というわけで次回に続きます。

この製品のベースになったのはAPS M4 patriot。ウルトラショートなM4でバッファチューブが太い棒のようになっている個性的なもの。そのチューブをストックパイプとクレーンストックに交換したのが、M4 PDW。ストックがあるので頬付けもしやすく、短い前まわりと相まって非常にゲーム向けなアイテムです。

この個体は、Airsoft97さんの調整メニュー「Basic」が施されています。とくに不具合などがあったわけではないようなのですが、最近私が自分でいろいろといじって遊んでいるのをみて預けてくれました。

手を加える前にまずは身体測定ということで、弾速とサイクルを計測。マルイバイオ0.2gで初速は79.0m/s、サイクルは750r/mでした。

このエアソフトは、ダミーボルトカバーがピストンにあわせて前後に動くブローバックギミックを備えているのですが、現在はスプリングが切れてオミットされた状態。だとすると、初速もそうですがサイクルもちょっとさびしい。なにより、トリガーを引いてから弾が発射されるまでのレスポンスが悪く、「ウィッポ」と元気がありません。

こんな状態でも友人はちゃっかりフラッグを取ってしまうので、「このままでもいいじゃん」とも思いましたが、せっかくなのでちょっとでもコンディションがよくなるように手を加えることにします。

ところで、APSのM4は発売時期によってメカボックスの仕様が大きく変わっています。

初期(メカボックスの色が黒)は、独自規格の部品が多く、出来も正直それほどよくありませんでした。

その後、2013年頃に「ハイブリッドメカボックス」と名付けられた銀色のメカボックスに仕様変更。ここで内部パーツは一般的なver.2準拠になります。

そして、2014年からは「シルバーエッジメカボックス」、「シルバーメカボックス」が登場。さらに内容が洗練されているようです。

※参考 Airsoft97さんのブログ記事 http://cyma.militaryblog.jp/e621137.html

初期のメカボックスだと困るなぁとドキドキしていたのですが、開けてみたところ友人のM4 PDWは、第2世代の「ハイブリッドメカボックス」でした。

これならカスタムパーツも豊富にありますし、トラブル時のリカバーも容易。ほっとしました。

というわけで次回に続きます。

Posted by くっぱちゃん at

15:26

│Comments(0)

2015年12月01日

買い物と頂き物と預かり物

気がつけば師走。

なんだかいまの時点でバタバタで、このまま年末までジェットコースターなのではと戦々兢々。そんな折、先週末は友人たちと定例会に参加して気分をリフレッシュしてきました。

ゲームも楽しいけど、趣味を同じくする仲間たちとああでもないこうでもないと話ながら過ごせるのは幸せなことですね。

これはその夜に落札した次世代416のアッパー。着せ替え遊び用です。

先日次世代416のストックをマグプルCTR(ありきたりだけどやっぱりいい!)に交換したのですが、それを友人のひとりに伝えたところ、チークライザーを頂いてしまいました。

これ、見た目もカッコいいし、頬付けがしっくりくるんですよね。

本当にありがたい話です。

また、別の友人からはカスタムの宿題を頂きました。APSのM4 PDW、Airsoft97別注モデルです。

メタルパーツがたくさん使われてるので、大きさによらずなかなか存在感があります。

とくに不安や不具合があるわけではないけど、私がいじりたそうにしていたら預けてくれました(笑)

これもそのうちレポートができればいいかなと。

やっぱりこの趣味は楽しいです。

なんだかいまの時点でバタバタで、このまま年末までジェットコースターなのではと戦々兢々。そんな折、先週末は友人たちと定例会に参加して気分をリフレッシュしてきました。

ゲームも楽しいけど、趣味を同じくする仲間たちとああでもないこうでもないと話ながら過ごせるのは幸せなことですね。

これはその夜に落札した次世代416のアッパー。着せ替え遊び用です。

先日次世代416のストックをマグプルCTR(ありきたりだけどやっぱりいい!)に交換したのですが、それを友人のひとりに伝えたところ、チークライザーを頂いてしまいました。

これ、見た目もカッコいいし、頬付けがしっくりくるんですよね。

本当にありがたい話です。

また、別の友人からはカスタムの宿題を頂きました。APSのM4 PDW、Airsoft97別注モデルです。

メタルパーツがたくさん使われてるので、大きさによらずなかなか存在感があります。

とくに不安や不具合があるわけではないけど、私がいじりたそうにしていたら預けてくれました(笑)

これもそのうちレポートができればいいかなと。

やっぱりこの趣味は楽しいです。

Posted by くっぱちゃん at

00:37

│Comments(0)

2015年11月28日

リサイクルでガンケースをつくる

使ってないアタッシュケースを再利用。

ガンケースにしてみました。

RIMOWAのアタッシュケース、もう15年モノくらいのオールドで、仕事で使うこともなく棚で埃をかぶっていました。

試しにマルイの次世代G36Cを入れてみたら、ハイダーを外せばぴったりです。マガジンも2つくらい入りそう。

そのままだと中で暴れてしまうので、部屋に転がっていたウレタンの緩衝材をハサミでカットして入れておきました。

これも余っていたゼロハリを使ったガンケース。いまは光学機器を入れるのに重宝してます。

わざわざ買うのはあれですが、使い道のないアタッシュケースの再利用として楽しいかなと。最近、Amazonビデオで「24」にいまさらハマっているので、ちょっと気分があがります。

ガンケースにしてみました。

RIMOWAのアタッシュケース、もう15年モノくらいのオールドで、仕事で使うこともなく棚で埃をかぶっていました。

試しにマルイの次世代G36Cを入れてみたら、ハイダーを外せばぴったりです。マガジンも2つくらい入りそう。

そのままだと中で暴れてしまうので、部屋に転がっていたウレタンの緩衝材をハサミでカットして入れておきました。

これも余っていたゼロハリを使ったガンケース。いまは光学機器を入れるのに重宝してます。

わざわざ買うのはあれですが、使い道のないアタッシュケースの再利用として楽しいかなと。最近、Amazonビデオで「24」にいまさらハマっているので、ちょっと気分があがります。

Posted by くっぱちゃん at

19:31

│Comments(2)

2015年11月27日

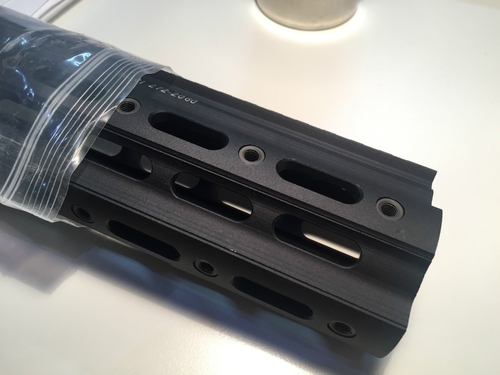

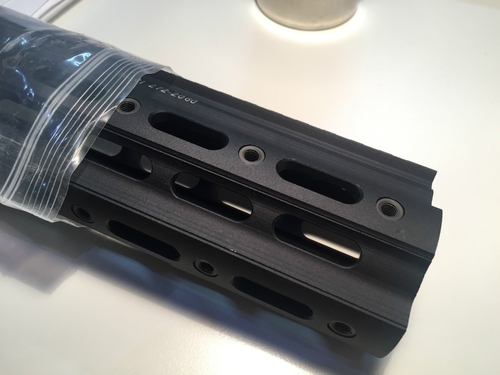

各社GEISSELE SMRレプリカについての比較

盆栽のようにちまちまといじっている次世代HK416。

今回はハンドガードにまつわるお話です。

実銃でもそうですが、HK416は社外ハンドガードの選択肢があまりありません。

GEISSELEのSMR、Remington DEFENSEのRAHG、STRIKE INDUSTRIESのSLICKくらい。

で、私の次世代416にはDYTAC製のSMRレプリカ(14.5")が装着されていたのですが、どうにも気になる部分がありました。

それが、レイルパネルを装着するためのネジ穴とQDスロット。本物はネジ穴とQDスロットにインサートが挿入されているのですが、DYTACのレプリカは再現されていません。ほかの部分はわりといい感じに再現されているのに、どうにも気になります。

HK416用SMRレプリカは、アローダイナミックからも発売されていて、これにはきちんとインサートも再現されていてグッドなのですが、ラインアップされているのは10.5"のみ。私がほしいのは14.5"なんですよね。

そんなこんなで、ほとんど諦めていたSMRリアル化計画。ところが、友人から某通販ショップで購入したVFC用SMRレプリカの画像を見せてもらったところ、ネジ穴インサートが再現されているではないですか! 友人のは10.5"だったのですが、14.5"も売っていたので、速攻購入。さすがに同じ色のものを購入するのも気が引けたので、今回は黒をチョイス。税込9980円とSMRレプリカのなかでも安価でした。

某通販サイトで販売しているVFC用SMRレプリカですが、内容物はハンドガード本体のみ。バレルナットもレールパネルもありません。ですが、これまで使っていたものを流用するつもりだったので問題なし。本来であれば、マルイの次世代HK416に装着するには加工が必要です。

作業自体はハンドガードを交換するだけなのであっという間。DYTAC製ハンドガードに付属していた次世代用バレルナットはわずかに細かったので、アルミテープを巻いてガタ取りしたくらいです。

今度こそSMRリアル化完了か……と思ったのですが、なにか変。

そう、某通販サイトで販売しているSMRレプリカは、なぜかバレルナットのところにまで軽量化の穴が空いているんです。10.5”のほうはちゃんと根元は埋まっているのに、なぜか14.5”のほうは変なアレンジがかかっています。

上の黒いのが某通販サイトのもの。下のFDEがDYTAC製(自家塗装済み)。

埋めて塗装しようかとも悩みましたが、プリントされているロゴの再現などドロ沼の未来しか浮かんでこないので、ここでゲームセットとしました。なんで余計なことするかな~。

さらに、DYTAC用のレールパネルを移植しようとしたところ、微妙にネジ穴の距離が違っていて、微妙に使えないことも発覚。専用レールパネルは販売されていないので、流用できるものを探す必要もあります。

というわけで、GEISSELEのSMRレプリカを買うなら、10.5”ならアローダイナミック製。14.5”ならDYTAC製がベストバイだと思います。

今回はハンドガードにまつわるお話です。

実銃でもそうですが、HK416は社外ハンドガードの選択肢があまりありません。

GEISSELEのSMR、Remington DEFENSEのRAHG、STRIKE INDUSTRIESのSLICKくらい。

で、私の次世代416にはDYTAC製のSMRレプリカ(14.5")が装着されていたのですが、どうにも気になる部分がありました。

それが、レイルパネルを装着するためのネジ穴とQDスロット。本物はネジ穴とQDスロットにインサートが挿入されているのですが、DYTACのレプリカは再現されていません。ほかの部分はわりといい感じに再現されているのに、どうにも気になります。

HK416用SMRレプリカは、アローダイナミックからも発売されていて、これにはきちんとインサートも再現されていてグッドなのですが、ラインアップされているのは10.5"のみ。私がほしいのは14.5"なんですよね。

そんなこんなで、ほとんど諦めていたSMRリアル化計画。ところが、友人から某通販ショップで購入したVFC用SMRレプリカの画像を見せてもらったところ、ネジ穴インサートが再現されているではないですか! 友人のは10.5"だったのですが、14.5"も売っていたので、速攻購入。さすがに同じ色のものを購入するのも気が引けたので、今回は黒をチョイス。税込9980円とSMRレプリカのなかでも安価でした。

某通販サイトで販売しているVFC用SMRレプリカですが、内容物はハンドガード本体のみ。バレルナットもレールパネルもありません。ですが、これまで使っていたものを流用するつもりだったので問題なし。本来であれば、マルイの次世代HK416に装着するには加工が必要です。

作業自体はハンドガードを交換するだけなのであっという間。DYTAC製ハンドガードに付属していた次世代用バレルナットはわずかに細かったので、アルミテープを巻いてガタ取りしたくらいです。

今度こそSMRリアル化完了か……と思ったのですが、なにか変。

そう、某通販サイトで販売しているSMRレプリカは、なぜかバレルナットのところにまで軽量化の穴が空いているんです。10.5”のほうはちゃんと根元は埋まっているのに、なぜか14.5”のほうは変なアレンジがかかっています。

上の黒いのが某通販サイトのもの。下のFDEがDYTAC製(自家塗装済み)。

埋めて塗装しようかとも悩みましたが、プリントされているロゴの再現などドロ沼の未来しか浮かんでこないので、ここでゲームセットとしました。なんで余計なことするかな~。

さらに、DYTAC用のレールパネルを移植しようとしたところ、微妙にネジ穴の距離が違っていて、微妙に使えないことも発覚。専用レールパネルは販売されていないので、流用できるものを探す必要もあります。

というわけで、GEISSELEのSMRレプリカを買うなら、10.5”ならアローダイナミック製。14.5”ならDYTAC製がベストバイだと思います。

2015年11月17日

これはラクです。髭リグ

少し前に流行ったレッグリグ「COSTA RIG」。HSGI製の初期モノです。

知り合いから譲って頂きました。

いまでもHSGIから「LEG RIG V1」として販売されていますね。

商品に関するレビューはたくさんあるので詳細は省きますが、これ便利ですよ。

「TACO」が大2つに小3つ。

どちらも融通が利くのでマガジンを選ばないし、ライトやサプレッサーなどの小物も収納できる。

これさえあればプレキャリもチェストリグもいらないかもしれません。もちろん、コスチュームという点では別ですよ。

シングルカラムのミリガバからMP7やVSRまで対応。

個人的にはVSRマガジンとソーコムのマガジンおよびサプレッサーを組み合わせた「それゆけ匍匐前進コソコソキット」がツボりました。

これなら身体前面に装備をつけなくて済むし、取り出す際に音も出にくい。

インドアとか軽量装備にはぴったり。いやー、ラクすぎて危険ですよ、これ(笑)

知り合いから譲って頂きました。

いまでもHSGIから「LEG RIG V1」として販売されていますね。

商品に関するレビューはたくさんあるので詳細は省きますが、これ便利ですよ。

「TACO」が大2つに小3つ。

どちらも融通が利くのでマガジンを選ばないし、ライトやサプレッサーなどの小物も収納できる。

これさえあればプレキャリもチェストリグもいらないかもしれません。もちろん、コスチュームという点では別ですよ。

シングルカラムのミリガバからMP7やVSRまで対応。

個人的にはVSRマガジンとソーコムのマガジンおよびサプレッサーを組み合わせた「それゆけ匍匐前進コソコソキット」がツボりました。

これなら身体前面に装備をつけなくて済むし、取り出す際に音も出にくい。

インドアとか軽量装備にはぴったり。いやー、ラクすぎて危険ですよ、これ(笑)

Posted by くっぱちゃん at

13:54

│Comments(0)

2015年11月01日

仲間の誰かが持ってたら嬉しいもの

東京モーターショーに行ってました。

内容は自動運転や電気、燃料電池などの展示が目を引きました。

色とりどりのスポーツカーもショーの華ですね。とくにマツダのRX-VISIONは、久しぶりのロータリーエンジン車ということで人気を集めていました。

市販車はSUVやクロスオーバーが多数展示。サバゲーフィールドは道が悪いところが多いですし、荷物もたくさんですから、こういったクルマが便利ですよね。

あと、ホンダブースで見つけたE500という蓄電器。

これ、発電機ではないんです。見た目は昔ながらの発電機をオマージュしてるんですが、500VAの交流電源を1時間使えるとのこと。

コンセントのほかにUSBも用意されていて、これは使い勝手よさそう。デザインもミリタリー風のものがありました。

2016年中の発売を予定とのことで、レジャーユースや災害への備えとしても興味深いアイテムでした。

こじつけですが、ミリブロ的にもちょっと気になるアイテムなのでご紹介ということで(笑)

内容は自動運転や電気、燃料電池などの展示が目を引きました。

色とりどりのスポーツカーもショーの華ですね。とくにマツダのRX-VISIONは、久しぶりのロータリーエンジン車ということで人気を集めていました。

市販車はSUVやクロスオーバーが多数展示。サバゲーフィールドは道が悪いところが多いですし、荷物もたくさんですから、こういったクルマが便利ですよね。

あと、ホンダブースで見つけたE500という蓄電器。

これ、発電機ではないんです。見た目は昔ながらの発電機をオマージュしてるんですが、500VAの交流電源を1時間使えるとのこと。

コンセントのほかにUSBも用意されていて、これは使い勝手よさそう。デザインもミリタリー風のものがありました。

2016年中の発売を予定とのことで、レジャーユースや災害への備えとしても興味深いアイテムでした。

こじつけですが、ミリブロ的にもちょっと気になるアイテムなのでご紹介ということで(笑)

Posted by くっぱちゃん at

19:24

│Comments(2)

2015年10月29日

ショートなバーティカルグリップを取り入れる

ハンドガードが細くなってからというもの、握りこむように構えることが多くなったので、小さいひっかけて使うようなフォアグリップを探していました。

で、流行りなのか色々ありますよね。ハンドストップとかキネティックアングルグリップとか。

今回選んだ「BCMGUNFIGHTER Vertical Grip Mod 3-Picatinny - Black」もそのなかのひとつ。

手のひらに収まるほど小さく、太さもほどほど。

特徴的なのは角度がついていることで、構えたときの手首の角度がより自然で扱いやすく、好みによって逆さまに取り付けて使うこともできます。

なお、現在流通しているMOD3は、従来あった小物入れが無くなり単純な筒型になっています。

取り付け方の異なるピカティーニ用とキーモッド用がラインアップされていますが、今回はピカティーニ用を購入しました。

グリップ本体の素材は硬質なポリマー。表面はサラッとしていてマットな質感で、硬いのに粘り気も感じられ、すぐに割れるようなことはなさそうです。側面にはすべり止めが施されていて、グリップ感も良好でした。

パテントを取得しているというピカティーニ用のマウント手法ですが、工具(トルクスT15)が必要である代わりにフィッティング部分がとても小さくなっています。DYTACのレールに対してもしっかり固定できて、ガタツキもありませんでした。

構えてみると、ハンドガードを握り込むフォームでの安定感が増しましたし、グリップを引き寄せるような構えも出来てなかなかいい感じです。

本国定価が22ドルなのに対して国内流通分はなかなかの値づけですが、ギシギシ、グニャグニャが苦手な私としては、この価格で手に入るなら納得。

なによりBCMのロゴがカッコいいですよ(笑)

で、流行りなのか色々ありますよね。ハンドストップとかキネティックアングルグリップとか。

今回選んだ「BCMGUNFIGHTER Vertical Grip Mod 3-Picatinny - Black」もそのなかのひとつ。

手のひらに収まるほど小さく、太さもほどほど。

特徴的なのは角度がついていることで、構えたときの手首の角度がより自然で扱いやすく、好みによって逆さまに取り付けて使うこともできます。

なお、現在流通しているMOD3は、従来あった小物入れが無くなり単純な筒型になっています。

取り付け方の異なるピカティーニ用とキーモッド用がラインアップされていますが、今回はピカティーニ用を購入しました。

グリップ本体の素材は硬質なポリマー。表面はサラッとしていてマットな質感で、硬いのに粘り気も感じられ、すぐに割れるようなことはなさそうです。側面にはすべり止めが施されていて、グリップ感も良好でした。

パテントを取得しているというピカティーニ用のマウント手法ですが、工具(トルクスT15)が必要である代わりにフィッティング部分がとても小さくなっています。DYTACのレールに対してもしっかり固定できて、ガタツキもありませんでした。

構えてみると、ハンドガードを握り込むフォームでの安定感が増しましたし、グリップを引き寄せるような構えも出来てなかなかいい感じです。

本国定価が22ドルなのに対して国内流通分はなかなかの値づけですが、ギシギシ、グニャグニャが苦手な私としては、この価格で手に入るなら納得。

なによりBCMのロゴがカッコいいですよ(笑)

2015年10月22日

次世代HK416Dのストックを交換するための下準備

前から気になっていた次世代HK416Dのバッテリーをストック内に収めました。

私の416Dにはフォートレスのぷちカスタムが施されたEMODストック(タミヤコネクター化して社外バッテリーを簡単に使える加工がしてあるもの)が装着されていて、バッテリーはすでにリポ化済。

これはこれで何も不満なく使えていたのですが、ストックそのものに不満が溜まってきました。

構えたときにギシギシすること。

プラの質感が気に入らないこと。

QDアダプターがダミーなこと。

そこで、ほかのストックを装着できるようにするために、まずは下準備としてバッテリーを本体側に内蔵することにしました。

やり方としては大きく分けて、前配線にする方法とストックパイプ内に収納する方法がありますが、今回は後者を選択。前配線は、重量バランスやバッテリーの収納方法に難があるのと、配線の引き直しが必要なためです。すでに私の416Dはリコイルユニットをオミットしているので、パイプ内にスペースがあるのも大きいですね。

やり方としては、すでに色々な方が公開されているものと変わりがありません。

ストックのコネクター前で配線をカットし、新たにコネクターを接続するだけです。

配線同士を直接ハンダでつなぐのは信頼性に欠けるので、ミニコネクターに使われる端子を流用し、結線後にハンダで補強しています。もちろん、そのままではショートするので、収縮チューブでカバーしています。ついでにコネクターもTコネクターに交換。

バッテリーは、ライラクスのPSEリポバッテリー次世代SOPMODタイプをコネクター加工して流用。これ、性能もいいですし、配線の質も高く気に入ってます。

そのままパイプに押し込むこともできますが、少々きつく配線に負荷がかかりそうなので、パイプの後ろ端をカットして逃げを作りました。

パイプの蓋は閉まらない状態ではありますが、ストックの裏が抜けているタイプを使う予定もないし、これでもストックは最短まで縮まるので良しとします。

さてさて、どんなストックにしましょうかね。

私の416Dにはフォートレスのぷちカスタムが施されたEMODストック(タミヤコネクター化して社外バッテリーを簡単に使える加工がしてあるもの)が装着されていて、バッテリーはすでにリポ化済。

これはこれで何も不満なく使えていたのですが、ストックそのものに不満が溜まってきました。

構えたときにギシギシすること。

プラの質感が気に入らないこと。

QDアダプターがダミーなこと。

そこで、ほかのストックを装着できるようにするために、まずは下準備としてバッテリーを本体側に内蔵することにしました。

やり方としては大きく分けて、前配線にする方法とストックパイプ内に収納する方法がありますが、今回は後者を選択。前配線は、重量バランスやバッテリーの収納方法に難があるのと、配線の引き直しが必要なためです。すでに私の416Dはリコイルユニットをオミットしているので、パイプ内にスペースがあるのも大きいですね。

やり方としては、すでに色々な方が公開されているものと変わりがありません。

ストックのコネクター前で配線をカットし、新たにコネクターを接続するだけです。

配線同士を直接ハンダでつなぐのは信頼性に欠けるので、ミニコネクターに使われる端子を流用し、結線後にハンダで補強しています。もちろん、そのままではショートするので、収縮チューブでカバーしています。ついでにコネクターもTコネクターに交換。

バッテリーは、ライラクスのPSEリポバッテリー次世代SOPMODタイプをコネクター加工して流用。これ、性能もいいですし、配線の質も高く気に入ってます。

そのままパイプに押し込むこともできますが、少々きつく配線に負荷がかかりそうなので、パイプの後ろ端をカットして逃げを作りました。

パイプの蓋は閉まらない状態ではありますが、ストックの裏が抜けているタイプを使う予定もないし、これでもストックは最短まで縮まるので良しとします。

さてさて、どんなストックにしましょうかね。

2015年10月20日

スイッチからグリップが生えてきた

二重帳簿の発覚(レシートばれ)により、山の神の怒りに触れるきっかけとなった「SUREFIRE X300 ULTRA」。

しかし、皆さんご存知のとおり、これ単体ではその高性能を発揮しきれません。

さらなる投資が必要です。

X300Uは本来ハンドガンのために設計されているため、ライフルのピカティニーレールに搭載したときにはスイッチの操作性に難が生まれます。私の416はアウターバレルを16インチにしていることもあって、ハンドガードの先端付近にX300Uを取り付けると、かなりスイッチが遠くに感じられます。

やはりここはリモートスイッチの出番でしょう。

本来なら景気良くすべて正規品新品をおごりたいところですが、先日の事件があったばかりなので、手持ちのお小遣いでまかなえる範囲で対処することにします。

まず、リモートスイッチ化に必須のテールキャップはレプリカ品(XT07相当)で購入。トグルスイッチ付きのテールキャップに刻印なしのリモートデュアルスイッチ(SR07相当)がついてお値段6000円也。秋葉原のエチゴヤにて発見しました。

さらに、レプリカのスイッチが断線する危険を考えて、あらかじめ実物のリモートスイッチ(ST07)をヤフオクにて3000円で落札しました。

実物であるST07とレプリカのSR07相当品を見比べると、作りの違いに驚かされます。

使われている樹脂、コードの皮膜だけでなく、手に持った際のガッシリした感じがまるで違うのです。実物はよほどのことでないと接触不良なんて起きる気配がありません。スイッチの押し具合もレプリカは内部の部品の様子が指先から伝わってくるのに対して、実物はスイッチ表皮が厚いのか、ゴムの塊を押している感触です。

値段が3〜4倍も違うので、ある意味これくらい違いがあっても当然という気もしますが……。

ST07が手元にあると、やはりスイッチをグリップにつけたくなります。

これはもうセットで手元にあるべきだろうと、仕方なしに対応するフォアグリップを探しました。

やや暴走していることに自分でもうっすらと気がつきつつも、ひとりぼっちのST07を見ると可哀想で仕方ありません。

見つけたのはこちら「TangoDown Vertical Fore Grip QD (Surefire) BGV-QDSF」。

なぜか実物です。放出品なのでだいぶお手頃価格ですし、なによりTDグリップはフォアグリップ界のマスターピース。QDタイプなので簡単に使いまわせますから、きっと無駄にはなりません。

リモートスイッチを合体。これがやりたかった!

ただ、写真のタイプのST07と組み合わせようとすると、かなり固い。いちど入れると壊さずに取り外せる自信がないので、装着前にすり合わせ加工をしたほうがいいと思います。

ハンドガードへはQDが締め方を微調整できるので、ガタつき一切なしに装着できました。

これはこれでカッコいいと思えるのですが、前後重量配分のせいか構えてみてあまりしっくりこない。

いまはリモートスイッチをSR07レプリカに交換し、ライトの位置をバレル下に移動して使っています。CQBでハンドガードごと握るような構えをするときにはこっちのほうが使いやすいのかな。これからもいろいろ試して遊んでみます。

先週の休みに森林フィールドの定例会に参加したのですが、日が短い今頃だと夕方にはライトが有効なシチュエーションもあって楽しめました。

やっぱりリモートスイッチは必須アイテム! 無駄遣いではないと自分のなかでは確信してます(笑)

2015年10月19日

頬付けできるメッシュマスクをつくる

皆さんは、顔の防御どうされていますか?

ルックスにも気を使いつつ、できるだけ自分も相手も安心して撃ち合えるようにしたいものですよね。

私も自分なりに試してはいたのですが、防御力と使い勝手はトレードオフの関係になりがち。なかなか市販品で「これだ!」というものに出会えません。

私はアイウェアをシチュエーションに合わせて交換したいので、ゴーグル一体型ではなく、鼻と口元を隠すためのマスクを別に用意しています。

これまで使っていたメッシュのマスクは防御力に優れていて呼吸も楽。呼気が外に出せるためアイウェアも曇りにくいというメリットがあります。

しかし、最大のデメリットとして頬付けしにくいという問題があります。これが本当に惜しい。

そこで、メッシュマスクを加工してみることにしました。

まず、メッシュマスクのフチを剥がし、むきだしになったメッシュ部分をニッパーでカットしていきます。全体の剛性を損なわないよう考えながら、鼻と口の部分を残して大胆に切り抜きました。端が尖ったままだと装着したときに不快だったり怪我をしたりするので、ヤスリなどで処理しておきます。試着して頬付けできることを確認したら、フチをホットボンドでメッシュに再接着します。

なお、余裕があればサビ防止のためにカットした部分をタッチアップペンなどでケアするといいと思います。

続いて用意したのが布製のバラクラバ。これをメッシュマスクに合体します。

これはAmazonで580円で購入したもので、商品名は「スカル フェイスマスク タクティカル ゴースト アーミー カモフラージュ ミリタリー」。

メッシュマスクにかぶせて、目の下のところを折り返してホットボンドで接着してしまいます。接着するときにはスカル柄の出方を何度か調整しました。

装着するときは、バラクラバを頭の上から輪のようにしてくぐらせて、フェイスマスクのバンドは通常どおり頭上でセット。バラクラバ自体が伸縮する素材なので、自然にフェイスラインと首にぴったりフィットします。あとは鏡を見ながらスカル柄を前を向かせます。

作ってからすでに何回かゲームに使っていますが、マスクをしている安心感と使い勝手がなかなか高レベルで同居していると思います。

低予算かつ簡単にできるので、仲間内でも採用してくれたひとが何人かいました。チームで柄を揃えたりしても楽しいと思います。

ルックスにも気を使いつつ、できるだけ自分も相手も安心して撃ち合えるようにしたいものですよね。

私も自分なりに試してはいたのですが、防御力と使い勝手はトレードオフの関係になりがち。なかなか市販品で「これだ!」というものに出会えません。

私はアイウェアをシチュエーションに合わせて交換したいので、ゴーグル一体型ではなく、鼻と口元を隠すためのマスクを別に用意しています。

これまで使っていたメッシュのマスクは防御力に優れていて呼吸も楽。呼気が外に出せるためアイウェアも曇りにくいというメリットがあります。

しかし、最大のデメリットとして頬付けしにくいという問題があります。これが本当に惜しい。

そこで、メッシュマスクを加工してみることにしました。

まず、メッシュマスクのフチを剥がし、むきだしになったメッシュ部分をニッパーでカットしていきます。全体の剛性を損なわないよう考えながら、鼻と口の部分を残して大胆に切り抜きました。端が尖ったままだと装着したときに不快だったり怪我をしたりするので、ヤスリなどで処理しておきます。試着して頬付けできることを確認したら、フチをホットボンドでメッシュに再接着します。

なお、余裕があればサビ防止のためにカットした部分をタッチアップペンなどでケアするといいと思います。

続いて用意したのが布製のバラクラバ。これをメッシュマスクに合体します。

これはAmazonで580円で購入したもので、商品名は「スカル フェイスマスク タクティカル ゴースト アーミー カモフラージュ ミリタリー」。

メッシュマスクにかぶせて、目の下のところを折り返してホットボンドで接着してしまいます。接着するときにはスカル柄の出方を何度か調整しました。

装着するときは、バラクラバを頭の上から輪のようにしてくぐらせて、フェイスマスクのバンドは通常どおり頭上でセット。バラクラバ自体が伸縮する素材なので、自然にフェイスラインと首にぴったりフィットします。あとは鏡を見ながらスカル柄を前を向かせます。

作ってからすでに何回かゲームに使っていますが、マスクをしている安心感と使い勝手がなかなか高レベルで同居していると思います。

低予算かつ簡単にできるので、仲間内でも採用してくれたひとが何人かいました。チームで柄を揃えたりしても楽しいと思います。

Posted by くっぱちゃん at

13:49

│Comments(2)